„F*ck cancer go sailing“ ist das Motto von Marc Naumann’s Organisation SEGELREBELLEN, die es jungen, an Krebs erkrankten Erwachsenen ermöglicht, Segeln zu gehen. Mare Più begleitet ihn auf seiner Jungfernfahrt. Lesen Sie auf Mare Più und auf Marc’s Blog SEGELREBELLEN, wie es zugeht. Auf diesem KEIN GANZ NORMALER TÖRN. Von Marseille nach Mallorca.

Die Crew der ROXANNE segelte bisher von Port Saint Louis im Rhone-Delta über den Golf de Lion nach Barcelona. Und begibt sich jetzt auf ihre vorletzte Etappe: Die 120 Seemeilen lange Strecke von Barcelona nach Alcudia im Nordosten der Insel Mallorca. Am kommenden Freitag treffen wir in Palma de Mallorca ein.

Wie so oft ist Segeln eine Metapher fürs Leben. Wo wir meinen: wir sind es, die tun: ist es doch etwas ganz anderes als wir, was die Spielregeln vorgibt.

Und so ist es auch etwas ganz anderes, was an diesem Abend in Barcelona den Zeitpunkt unseres Abschieds vorgibt. Für den morgigen Dienstag sagen die Wetterberichte ein Tief über Portugal voraus, das uns Wind aus Nordost bringen wird. Mit 5-7 Beaufort. Halber Wind. Beste Bedingungen für die 20 stündige Überfahrt. Aber danach: genau kurz Mitternacht, in den frühen Morgenstunden des Mittwoch, wird der auf Nordwest umspringen. Mistral. Mit 8-9 Beaufort aus Nordwest. Raumschots-Kurs. Aber eindeutig zuviel, um mit wirklich gutem Gefühl rauszugehen.

Wieder und wieder diskutieren Marc und ich die Wetterberichte. Wir holen uns drei vier verschiedene Wetterberichte. Jeder. Wie zwei altweise Magier vertraut jeder von uns beiden auf „sein“ System. Marc wartet auf das letzte Update von WINDPREDICT. Ich sehe mir WINDGURU und METEO MARINE an. Frage im Marina Office nach. Den für mich entscheidenden Wetterbericht liefert dann aber Sebastian, Meterologe bei WETTERWELT. Als hätte er’s geahnt, schreibt er mich zum zweiten Mal auf dem Törn an, sein Mail erreicht mich an diesem Abend um 22 Uhr. Ob er uns helfen könne. Sebastian verfolgt Marcs und meinen Blog, weiß, selber Segler, wo wir stehen. Eine Viertelstunde später habe ich seine Wettervorhersage, er hat sich sofort hingesetzt und sie für uns erstellt, in der Hand: Ost-Nord-Ost mit 6-7, später abschwächend auf 4-5. Schauer, die das Portugal-Tief vor sich hertreibt, in jedem Fall. Gewitter eventuell. Marc und ich beschließen: wir gehen raus. Um eins. Danke, Sebastian. Ist schon schön, der Service, den Wetterwelt da individuell für Törns anbietet.

Wieder haben wir uns in zwei Teams eingeteilt. Die zweite Wache – Jo, Andrea, Kameramann Felix, ich – werden um eins den Motor starten. Ablegen. Das Schiff aus dem Hafen von Barcelona hinaussteuern, in der Dunkelheit Richtung Mallorca bringen. Um fünf werden wir Marc, Anna, Hauke, Susanne wecken, die uns dann ablösen werden. Und uns für vier Stunden Schlaf gönnen werden. 20 Stunden rechnen wir für die Reise übers offene Meer. Vier mal werden wir uns ablösen, bis wir vor der Nordostspitze Mallorcas am Abend stehen werden.

Es ist Viertel vor eins. Kurz bevor mich mein Wecker aus kurzem Schlaf holt, ist Andrea an meiner Tür. Es geht los. Sie und Jo stehen schon im Dämmer des Salons. Wer weiß, wie lange sie schlafen konnten. Sie sind in voller Montur. Schwerwetter-Klamotten. Dicke Seestiefel. Schwimmwesten. Lifebelts. Jeder hält eine Tasse Tee in der Hand. Andrea hält mir meine gefüllte Tasse hin, schweigend, im Dämmer der roten Lampe über dem Kartentisch. Wir sitzen einen Moment. Schweigend. Um den Salontisch. Ein guter Moment, jeder in Gedanken.

Als die Tassen leer sind: Nicke ich beiden zu. Wir stellen die Tassen in die Spüle, schauen uns kurz an. Rauf an Deck. Leichter Nieselregen. Es weht böig. Nicht schlimm. Aber wir werden beim Ablegen aufpassen müssen, dass die nächtlichen Böen ROXANNE beim Ablegen nicht vertreiben. Jo baut den Landstrom ab. Dann die Springs. Andrea scheucht unseren Sunnyboy Felix aus dem Schlaf. Er braucht halt immer etwas länger. Ich lege ROXANNEs regennassen Gashebel im Leerlauf nach Vorne. Taste am kalten, regennassen Steuerrad nach dem Zündschlüssel. Der Motor springt an. Ich lausche einen Moment in die Nacht, ob die Wasserpumpe auch ordentlich arbeitet. Als ich das gleichmässige Plätschern auf dem Wasser höre, sind wir bereit.

Felix kommt mit einer Tasse im Cockpit angetanzt. Ich hole meine Crew im Cockpit zusammen. Und sage Ihnen, dass es draussen etwas wehen wird. Dass wir aber trotzdem mal die Nase rausstrecken werden. Und wenn wir uns unwohl fühlen in Wind und Wellen, auch sofort abbrechen und umkehren werden. Wenn wir das Gefühl haben: es geht gar nicht.

Dann erkläre ich, wie das Ablegen in den Böen ablaufen wird. Jo den vorderen Festmacher. Felix den achteren. Aber langsam fieren. Andrea übernimmt es, uns mit laufendem Fender vor dem Nachbarlieger zu schützen. Alle gehen auf ihre Stationen. Machen sich klar. Schauen mich ohne ein Wort an. Warten, dass es losgeht. Mein leises Kommando hören sie sofort. Es klappt wie am Schnürchen. ROXANNE setzt sich langsam in Bewegung, langsam. Nieselregen platscht auf mich, Festmacher platschen im Dunkel ins trübe Hafenwasser. Immer wieder schön, wenn sich 10 Tonnen Schiff bedächtig aus der Box schieben und langsam in die Gasse eindrehen. Die Crew steht in Regenklamotten, baut Festmacher und Fender ab. Als wir in die große Hafengasse einbiegen, übergebe ich Andrea das Ruder. Sie strahlt, als sie das Ruder übernimmt. Jo und Felix stauen Fender und Festmacher. Ich sehe Ihnen, neben Andrea stehend , leise zu. Mache einen Doublecheck, dass sich die Fender auch ja sicher an der Seereling geknotet sind. Weise Andrea darauf hin, ROXANNE mehr auf die Luvseite im Fahrwasser zu bringen. Je näher wir der Ausfahrt kommen, desto mehr pendelt sich der Wind um die 25 Knoten ein. „Nach Luv, nach Luv.“ Sollte jetzt mit dem Motor etwas sein: bleiben uns kostbare Minuten, um Gegenmaßnahmen einzuleiten.

Kurz vor der Ausfahrt nimmt die Welle deutlich zu. Wir spüren jetzt, dass es draußen weht, dass Wind und Welle herrschen. Weil ich nicht weiß: was uns draußen erwartet, lasse ich Andrea noch im stockdunklen Hafenbecken wenden und in den Wind drehen. Hier ist es ruhig. Noch. Hier können wir, obwohl es jetzt um die 25 bis 30 Knoten weht, in Ruhe das Groß setzen. Ein Reff einbinden. Das Setzen der Genua vorbereiten.

Während Andrea, die erst auf dieser Reise zum ersten Mal an einem Steuer steht, das schwere Schiff genau in den Wind bringt, während uns schlagartig aufgrund dieses Manövers Wind und Nieselregen voll ins Gesicht schlagen, klettert Jo, eingeklinkt ins Strecktau, nach vorne an den Mast. Bedient die Kurbel, mit der er langsam das Groß herausläßt, das Felix vom Cockpit aus nach achtern holt. Weiter, immer weiter. Bis etwa auf ein Drittel. Dann Belegen beide. Beide stehen naß im Gesicht, müde, grinsend, vor mir. Felix dreht sich, immer noch grinsend, sein Zigarettchen. Das erste. Es werden viele werden in diesen 20 Stunden.

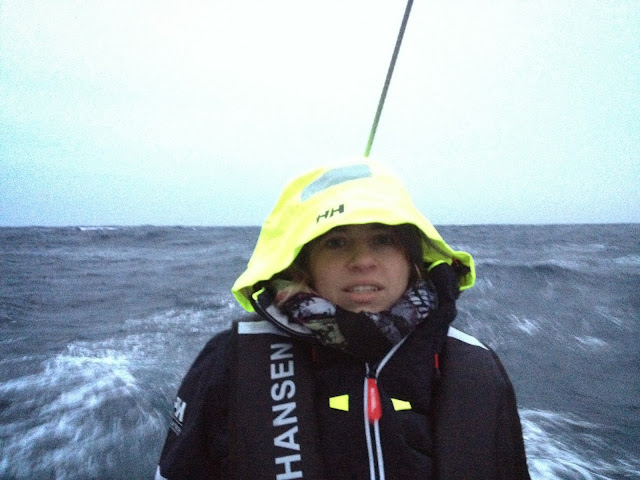

Andrea fällt derweil ab. Und steuert die ROXANNE auf das Ende der überhohen Mole zu, das in der Dunkelheit 100, 200 Meter vor uns gähnt. Wir sehen nicht, was uns dahinter erwartet. Wir spüren aber, wie die Wellenhöhe mit jedem Meter zunimmt. Felix und Jo lassen das Genua raus, etwa die Hälfte. Versuchen wirs mal so. Das Ende der Mole kommt näher. Der böige Wind erwischt uns jetzt von Hinten, zunehmender Regen klatscht uns ins Gebick, in den Rücken. Wie gut, dass ich meinen Südwester aufhabe. Das häßlichste. Und das allerpraktischste Kleidungsstück bei diesem Wetter. Ich habe es auf dieser Reise lieben gelernt.

Näher kommt das Ende der Mole. Die ROXANNE schaukelt in der Dunkelheit jetzt beträchtlich. Was kommt da wohl dahinter? Gleich werden wir wissen, wie es da wirklich aussieht. Näher. Und näher. Noch näher. Und dann sind wir da. Die Welle erwischt uns seitlich voll, hebt uns richtig aus. Ich bitte Andrea, sofort nach Backbord zu steuern, hinaus, direkt in die Wellen. Vor lauter Schreck über die aus der Dunkelheit hoch heranrollenden Wellen, dreht sie zu schnell ein, kommt dem Molenkopf zu nahe. Es macht nichts. Ich stehe ja neben ihr. Und kann ihr gleich sagen, dass sie etwas abfallen soll. Gefahr gebannt. „Kurs 150 Grad.“ Unser Kurs für die nächsten 20 Minuten. Salziges Spritzwasser kommt über, platscht auf unsere Regensachen noch zusätzlich zu den Regentropfen drauf. Waren wir vorher noch im Schutz des Hafens, sind wir jetzt voll draussen. Nur noch Dunkelheit um uns. Helligkeit nur von den brechenden Wellenkämmen. Es weht jetzt um die 30 Knoten. Andrea am Ruder flucht, schimpft, jammert. Das Ruder ist schwer. Wind und Welle in der kabbeligen Kreuzsee tun ein übriges, die ROXANNE aus dem Kurs zu bringen. Andrea jammert. Das Schiff will nicht gehorchen. Aber mein 1,62m großer Brocken aus dem Ruhrpott, das kleinste Mitglied meiner Crew, schafft das schon. Ich stehe neben ihr, im prasselnden Regen, passe auf, dass nicht wirklich etwas schief geht. Nach zwei Minuten gewinnt Andrea ihren Kampf. Die ROXANNE läuft durch schwierige Wellen endlich auf Kurs 150 Grad. Andrea ist stolz. Aber wir müssen noch besser werden. „Neuer Kurs: 130 Grad“, sage ich zu Andrea. Genau auf unserem bisherigen Kurs liegt ein ankernder Frachter, besser, schon jetzt Abstand zu halten, sie zu umfahren in der Dunkelheit. Wieder flucht Andrea. Kein Wort der Klage. Nur ein Fluchen. Dass sie die Dinge, das Schiff nicht so hinbekommt, wie sie es sich als Ziel gesetzt hat. Wieder schafft sie es. Ganz allein. Ich stehe neben ihr zwischen den beiden Steuerständen, Und bin stolz auf sie. Unendlich stolz.

Der Wind weht jetzt stabil in den dreißig. Wir laufen mit 7,5 Knoten. Das Vorsegel faucht, Andrea hat zuviel Ruderdruck. Wir müssen am Trimm arbeiten. Gleichzeit kommen Frachter in Sicht. Stehende Peilung 150 Grad. Blöd. Wo wir noch nicht im Dunkel an der blinkenden Gefahrenstelle auf elf Uhr vorbei sind. Wir bleiben erst mal auf Kurs, gehen näher an die beiden Frachter ran, bis wir deren Lichterführung und damit die Fahrtrichting genau ausmachen können. Ich trimme am Vorsegel herum, das in der Dunkelheit faucht. Ändere Hohlepunkt. Fiere auf. Hohle dichter. Immer wieder rufe ich meiner Crew zu: „Augen zu. Ich muss mal das Vorsegel anleuchten“. Damit sie nicht für Minuten in der Dunkelheit geblendet sind. Endlich steht das Vorsegel. Und faucht nur noch ein bisschen. Die Segel stehen jetzt schön, die ROXANNE lässt sich jetzt, bei 28 bis 32 Knoten Wind, mit einem Finger steuern. Schon ein verdammt gutes Schiff, die alte BAVARIA 49.

Wir gewöhnen uns langsam an die Bewegungen. Die Frachter sind näher, immer noch stehende Peilung. Stehende Peilung heißt eigentlich: wir werden kollidieren. Wenn nicht er oder wir den Kurs ändern. Blöd. Ich kann und kann im Schwanken des Decks einfach ihre Lichter nicht klar ausmachen. Nach einer Viertelstunde: immer noch stehende Peilung. Das gibts doch nicht! Ankerlieger? Auf 120 Meter Wassertiefe? Auch unmöglich. Es dauert noch eine ganze Weile, während denen die ROXANNE in die Wellen kracht, bis wir den beiden Frachtern in der Dunkelheit nahe genug gekommen sind. Und ihre Lichter sehen. Und wissen, das wir nicht mit ihnen kollidieren werden. Es sind Langsamfahrer vor dem Hafen. Frachter, Containerschiffe, die vor dem Hafen von Barcelona in der Dunkelheit mit ganz langsamer Fahrt kreuzen, um nicht das teuere Liegegeld im Hafen bezahlen zu müssen. Es ist billiger, ihren Treibstoff, das günstige, giftige Schweröl, Abfallprodukt der Erdöl-Veredlung, dafür zu verbrennen, als im Hafen zu liegen. Selbst bei dem Sauwetter.

Zum ersten Mal läßt jetzt der Regen nach. Unser Regenzeug ist klatschnass, aber wir können die Kapuzen abnehmen. Die Nacht ist stockdunkel. Kein Mond. Kein Stern. Kein Licht. Nur Wind. Nur Wellen. Und wir vier, die wir das Schiff durch die kalte Nacht führen, während die unter Deck schlafen. Ich drehe mich um: die gelben Lichter von Barcelona verschwinden langsam in den hinter uns glitzernden Wellenbergen, voraus: nichts, nichts. Doch: das Rot und Grün unseres Fahrtlichts, im Bug, ganz vorn. Im Dunkel. Der Wind weht stabil. Das Schiff läuft prima. Und plötzlich ruft Felix: „Der Himmel bricht auf“. Tatasächlich: genau über uns schimmern erste Sterne matt durch ein Loch im Schwarzgrau über uns. Das Loch, das sich öffnet, wird langsam größer und größer. Felix sagt: „Ist das geil.“ Andrea jubelt hinterm Steuer. Über die Sterne. Über sich. Dass sie das Schiff steuert, alleine in der Dunkelheit, dass sie die Verantwortung übernimmt. Und ihr gewachsen ist. Wir schauen in die Sterne. Der große Wagen wird hinter uns sichtbar. Der Polarstern. Der kleine Wagen. Die Kassiopeia, die schöne Liegende. Perseus. Wer hätte das gedacht. Andreas Jubel weckt die anderen unter Deck, während wir immer noch bei 30 Knoten Wind mal federleicht und pfeilschnell, mal schwer krachend durch die Wellen rauschen.

Der Wind: er begleitet uns. Bis es langsam zu dämmern beginnt. Es ist Viertel vor Fünf. Unsere Wache ist gleich vorüber. Ich gehe Marc wecken. Und die anderen seiner Crew. Es wird Zeit für uns. Eine Mütze voll Schlaf zu bekommen. Andrea, Jo, Felix ich gehen nach unten, die andere Wacht hat übernommen und sich kurz eingesteuert. Nachdem ich Marc übergeben habe: raus aus den immer noch regennassen Sachen. Raus aus dem schweren Pullover. Schnell rein, rein, ins warme Bett. Schlafen. Mit Salz im Bart.

Gegen Viertel vor neun weckt mich Marc. Zeit, ihn und seine Crew abzulösen. Acht Stunden sind wir jetzt gefahren,der Wind ist etwas schwächer geworden, fast 50 Seemeilen haben wir zurückgelegt. Als ich an Deck komme, bin ich einfach nur wieder begeistert. Von den Wellen, vom Meer. Lange, lange Wellen, aus Ostsüdost. Vereinzelt Schaumkronen im Bleigrau, die brechen. Die ROXANNE geborgen im Unendlichen, in dem, woraus die Oberfläche unserer Erde eigentlich besteht. Wasser. Unendliches Wasser. 2000 Meter Wasser unter dem Kiel. Zu gerne möchte ich wissen: Was da gerade unter uns schwimmt, im Wasser, drunten, auf 2000 Meter Wassertiefe: wo noch nie ein Mensch lebend war.

Felix, unser Kameramann, ist ebenfalls fasziniert von den Wellen. Eingepickt in die Lifeline klettert er nach vorne, in den Bugkorb, auf allen Vieren, wird von nasser Salzgischt bespritzt, eine seiner drei GOPROs hat er sich am langen Arm in die Segeljacke gesteckt. Jetzt dreht er, knapp über den Wellen, fährt Aufzug im Bugkorb, in den er sich kauert, im Auf und Ab der Wellen.

Er ist besessen davon, einen guten Film machen zu wollen, über das was er hier gehört hat. Über das Meer. Über die Menschen auf dem Meer. Nicht nur an Geschichten über Krankheit, sondern an bewundernswerten, beneidenswerten Einstellungen dem Leben gegenüber. Er ist erst 24, viel mit seinem Vater gesegelt. Mit 14 eine Band gegründet, mit 16 einen ersten Plattenvertrag, Konzerte in Clubs, dann in der Muffathalle. Dann auf Welttournee. USA. Hongkong. Riesenerfolg, mit 16. „Ich dachte: ich bin der Gitarrengott.“ Aber irgendwann war er genervt davon. Das zweite Album mißglückte, er stieg aus. Ende. Dann Filmhochschule. Ausbildung. Vor zwei jahren gründete er zusammen mit einem Freund eine eigene Filmfirma. Verdient sein eigenes Geld. Sunnyboy Felix. „Ich war so ‚pushy‘ drauf“, ist ein Lieblingswort von ihm. Seinen Jahren ist seine Lebens-Erfahrung weit voraus. Und trotzdem: ist Felix leise nach dieser Woche, was er gesehen, gehört hat von den Mitseglern. Ihn prägt wie mich, was wir erfuhren in dieser Woche. Von den Menschen. Vom Meer.

Währenddessen schläft die Crew, die wachfrei hat. Anna verkriecht sich nach ihren vier Stunden Wache tief, tief in ihren Schlafsack. Ganz tief. Auch Felix fallen nach seiner Kletterei und Action die Augen zu. Da er zur Wache gehört, bitte ich ihn, sich im Salon hinzulegen. Sprungbereit, falls irgend etwas sein sollte.

Die Crew schläft. Von den wachfreien ist nur Hauke mit oben, Anna’s Freund. Unscheinbar war er die ersten Tage, still, in sich gekehrt. Kaum ein Wort kam über die Lippen. Er war einfach nur: still. Aber in den letzten Tagen ist Hauke auf See zu unglaublich großer Form aufgelaufen. Hauke hatte eine leukämie-ähnliche Erkrankung. Sein Tabletten-Beutel beeindruckt noch heute alle, was er täglich schlucken muss an Medikamenten. Unglaublich. Alles mögliche. Davor Chemo und Blutplasma-Austausch. Richtig, richtig schlimm. Nachdem Hauke auftaute in den letzten Tagen, sprechen alle mit Respekt von ihm. „Hauke hat mal wieder Recht“, sagen die anderen, wenn Hauke mit wenigen Worten mal wieder die Dinge auf den Punkte bringt. „Haukie-Waukie“, wenn ihm mal wieder etwas verdammt Kluges entfährt. Respekt: das ist es, was die Mitgleider des Törns sich unglaulicher Weise gegenseitig entgegenbringen. Respekt. Es ist eine ganz besondere Crew, die Crew dieses allerersten Törns der Segelrebellen.

Seit der Therapie ist Hauke äußerst sonnenempfindlich. Er muß sich gut eincremen. Eine große Sonnenbrille tragen. Aber auch das geht. Und es hat ihn nicht abgehalten, mitzukommen. Er hatte Mut. „Ich glaub: ich werd‘ wieder Segeln gehen,“ entfährt es Hauke verträumt nach 14 Stunden Überfahrt plötzlich heraus, als den anderen die lange Überfahrt, das endlose Geschaukel, Geklapper, Hin- und Herfallen in den Wellen zur Last zu werden beginnt.

Ich habe Hauke für mich „den Meister des Worts zum Sonntag“ getauft. Wenn er was sagt, ist nichts hinzuzufügen. Wir freuen uns. Auch das ist ein Ergebnis dieses Törns. Dass Hauke sich traut. Aus sich geht. Sein Lächeln auf dem Bild oben war es wert. Einfach wert, dass ich diesen Törn neben Marc mitgefahren bin. Weiter, Hauke.

Gegen fünf, nach 16 Stunden Überfahrt, sind wir irgendwann alle an Deck. Starren voraus ins lichtlose Grau, jetzt muss doch endlich die Insel in Sicht kommen. Die Insel. Das Ziel unseres Törns. Das Ziel unserer Reise. Mallorca.

Und irgendwann ist es soweit: Cap Formentor, der Leuchtturm, ist voraus in Dunst und Niesel in Sicht. Der Leuchtturm, auf dem ich im Januar diesen Jahres in der Sonne stand, nicht ahnend: wohin mich dieses Jahr, mein Leben führen würde. Der Leuchtturm im Januar, das Meer, auf dem wir jetzt gerade unterwegs sind, von oben in der Sonne:

Vielleicht dies:

Es ist unglaublich richtig, öfter mal die Perspektive, den Standpunkt, den Blick aufs Leben zu ändern.

Der Himmel ist immer noch grau in grau, als in Alcudia einlaufen. Nieselregen.

Nieselregen auch: als wir festmachen, im südlichen kleinen Vorhafen. Ein ausgesprochen ruhiges Eck. Der Mistral, für wenige Stunden später: er kann kommen. Wir liegen sicher. Zwar ist auf dem Boot alles nass, alles klamm, alles hundemüde. Aber wir sind glücklich. Und zufrieden, wie man es nur irgend im Leben sein kann.