Seit Mitte Mai bin ich von Sizilien aus einhand unterwegs, um

für mein neues Buchprojekt um die Westküste Europas zu segeln.

Nach den Balearen, Gibraltar und Portugal segle ich heute

von der Küste Nordspaniens nach Norden zur französischen Atlantikküste.

Wer segelt, braucht Wind. Doch abgesehen von zwei, drei Tagen ließ er sich den Juli und den August weder in Portugal noch in Nordspaniens blicken. Bis auf wenige Ausnahmen musste ich die meiste Zeit im schwachen Wind motoren, und meine vielen Stunden unter Motor werden mir im Gedächtnis bleiben, weil statt des erhofften Windes nur ein nerviger Nordwest-Schwell unser ständiger Begleiter war, der Levje stundenlang von einer Seite zur anderen durch die Wellen geigen ließ. Schwacher Wind: 5-8 Knoten – bei ruhigen Bedingungen hätte ich vielleicht den Blister gesetzt, wieder und wieder überlegte ich das, doch es wäre sinnlos gewesen, der Nordwest-Schwell war stärker als jeder Windhauch: Er hätte jedes eingefangene Lüftchen auch gleich wieder aus dem Segel geprügelt.

Ich wartete. Auf eine Vorhersage mit 15 Knoten Wind aus der richtigen Richtung, die uns über die Biskaya nach Norden tragen könnte. Ich umschlich die Wetterseiten wie ein Wolf seine Beute. Ich lag auf der Lauer. Dann war sie plötzlich da, vergangene Woche, die richtige Vorhersage: Kommenden Dienstag 20 Stunden Wind aus West. Mit 20-25 Knoten, in Böen über 30. Danach: 10 Tage wieder schwachwindig, wie gehabt. Ich lief Sonntags in die Ría de Santoña ein, ein breites Flussdelta kurz vor Bilbao. Und wartete.

Montag Nachmittag wurde der Himmel düster. Die Luft voll Schwere und Schwüle. Die Gipfel der Berge ringsum verschwanden unter Schwaden düsterer Wolken. Es bereitete sich etwas vor.

Wer segelt, braucht Wind. Aber nicht zuviel. Der Anblick des Wetters am Abend war dramatisch. Zudem korrigierten die beiden Wetterberichte ihre Windprognose nach oben. Von 4 Uhr Morgens an 12 Stunden Wind in den oberen 20ern, Böen in den 30ern. Das kannte ich, das konnte Levje ab. Aber dies war die Biskaya. Die kannte ich nicht. Wie würden sich die Wellen anfühlen, die 500 oder 1.000 Kilometer ungehindert aus Westen anrollten? Ich habe Respekt vor dem, was ich kenne. Und noch mehr vor dem, was ich nicht kenne.

Es sind Regeln, die mir in solchen Momenten helfen. Meine alte Regel: „Entscheide nicht. Aber geh nachsehen. Streck die Nase raus. Und sieh nach, wie es draußen aussieht.“

Meine Nacht ist unruhig. Als gegen 22 Uhr der Wind einsetzt, schalte ich die elektronische Ankerwache ein. Doch wieder einmal narrt mich das Zusammenspiel von Wind und Gezeiten, sie lassen Levje so wirr um den Anker drehen und kreisen, dass mein Schlaf vier mal vom Alarm unterbrochen wird und ich aus dem Bett losrenne, weil ich denke, der Anker würde nicht halten. Doch immer, wenn ich in dieser Nacht an Deck bin und meine Peilmarke hinüber nach Santona kontrolliere, sehe ich: Das kleine Stadion von Santoña ist noch da, wo es gestern Abend war. Seitlich unter der dritten Straßenlaterne. Levjes Anker hält.

Um vier Uhr Morgens, als ich eigentlich los wollte, weht es heftig. Nein, das ist gar zu wild. Ich verschiebe meinen Aufbruch in der Dunkelheit und bleibe behäbig im Bett. Gegen sieben wird es ruhiger. Im ersten Grau starte ich den Motor, hole den Anker, fahre hinaus und setze das Groß neben dem Trawler, der wie ich im Schutz der Felsen ankernd auf den rechten Zeitpunkt wartet.

Zuerst ist alles ruhig. Der große Berg über Santoña schirmt den Westwind ab. Fast spiegelglatte See. Kaum Wind. Das war doch eben noch anders? Habe ich mir zuviele Sorgen gemacht?

Nein. Eine halbe Stunde später sind wir mittendrin. Levje legt sich auf die Seite, am Himmel jagen Wolken aus Westen, leichter Regen.

Anfangs bin ich nervös. Wird der Wind die dreißiger überschreiten? Werden die Wellen höher sein als gedacht? Doch Levje hält brav ihren Kurs. Läuft zwar schwankend, aber zielstrebig und ohne zu Mucken auf dem eingegebenen Kurs. Ich beginne, mich zu entspannen. Und meine Umwelt genauer zu betrachten.

Ich stehe auf und beobachte das Meer. Erst aus dem Cockpit von der Steuerbordbank aus. Eine dreiviertel Stunde später von der gegenüberliegenden Bank. Dann vom Sitz im Heckkorb, zu dem ich mich langsam hinaus hangle, weil Levje so durch die Wellen geigt. Dann im Stehen aus dem Cockpit heraus, wo ich über die Sprayhood hinweg einen weiten Blick habe. Gut eine Stunde stehe ich, vergesse die Zeit über dem Betrachten der Welt.

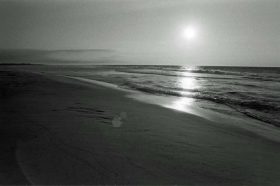

Das Meer. Erstmals voll in mein Bewusstsein trat es, als ich als 17jähriger von England zurückreiste. Ein September-Nachmittag, ich hatte gerade noch die Fähre nach Ostende erwischt, es zog mich nach oben, aufs oberste Deck des Schiffes. Da stand ich allein und ließ mich von Wind und Herbstkühle durchblasen, zum ersten Mal versunken in den Anblick, von dem ich einfach nicht genug kriegen konnte. Ich

wurde nicht satt. Am Bild der Wellen. An den Formen und Strukturen, die Wind und Sonne auf die Oberfläche des Meeres malten. Das immergleiche und doch sich jeden Sekundenbruchteil ändernde Bild fesselte mich für Stunden, wenn nicht für die ganze Überfahrt von Dover bis Ostende. Ich vergaß die Kühle des englischen Frühherbsts, ich ignorierte die Rußflocken aus dem Schornstein des Schiffes, die um mich auf dem weißen Deck platzten. Ich stand einfach. Wurde ruhig. Und schaute hinaus aufs Meer. So wie jetzt, irgendwo zwischen Bilbao und Bordeaux.

Da stehe ich. Und bin versunken in den Anblick des Meeres. Ein Wellenkamm, der neben Levje bricht. Es sieht es so aus, als wäre das Meer nicht ein großer Organismus, sondern als würde es aus lauter kleinen Wesen bestehen. Ich ahne sie, wie jetzt, wenn der Wind ihre Spitzen von den Wellenkämmen weht und sie als tausend kleine Individuen davontanzen, als würde Leben in ihnen wohnen.

Ich beobachte die Wassertropfen, die wie urplötzlich zum Leben erwachte Elementarwesen nach allen Seiten davonhüpfen, sobald eine Böe sie erfasst. Ich schaue ihnen zu, wie der nach unten abgelenkte Windstrom von Levjes Vorsegel auf unsere Bugwelle das Muster eines Fächers zaubert, aus dem die Elementarwesen fortspringen. Ich beobachte die Wellen, wie sie unter Levje hindurchrauschen: Wie sie mein Schiff erst packen und fast flach auf die Seite legen. Dann unter ihm hindurchgehen, es mit sich fortreißen und auf neun, zehn Knoten beschleunigen. Es dann, als läge Levje auf einem Drehteller und wäre nichts als der Wellen Spielzeug, einfach packen und einen Viertelkreis nach links in den Wind drehen, um zuletzt gischtend auf Levjes anderer Seite aufzutauchen, wo sie mein Schiff für einen Moment fast reglos in den Wellen liegenlassen wie ein Spiel, das plötzlich nicht mehr interessiert. Um dann den Tanz von neuem zu beginnen.

Eine Böe reißt mich aus meinen Gedanken. Der Wind beschleunigt auf 26, 28 Knoten – das ist gerade soviel, wie man am Arm spürt, wenn man ihn bei Ortsgeschwindigkeit aus dem fahrenden Wagen streckt. Das mag nicht viel sein. Im Auto kann ich den Arm ja jederzeit wieder in den Wagen holen und die Scheibe hochdrehen. Hier draußen gibt es keine Scheibe, die ich schließen könnte. Es ist, wie es ist. Ein Brausen umgibt mich, es ist enorm. Würde ich mich jetzt mit jemandem unterhalten, müsste ich schon sehr laut sprechen, damit er mich verstünde. Levje legt sich in der Böe über, dreht mit dem Bug in den Wind, bis der Autopilot sie sicher wieder unter Kontrolle hat. Ich sehe dem wie von Geisterhand sich drehenden Ruderrad zu, das mich selbst bei diesen Wellen und dem Wind sicher durch die Wellen bringt.

Eine Viertelstunde später bewegt sich Levje plötzlich mit merkwürdigen Bocksprüngen über die Wellen. Was ist das nun? Eine dieser Böen hat sie anluven lassen, die Wellen kommen nun nicht mehr von der Seite, sondern von vorne, wir hoppeln wie ein wildgewordener Presslufthammer über die von vorn kommenden Wellenkämme. Zeit, mich um mein Ruder zu kümmern. Ich stelle mich kurz hinters Rad, schalte den Autopilot aus und steuere Levje von Hand wieder wieder zurück auf den alten Kurs, vor den Wind. Lein Zweifel: Gegenan heute wäre möglich. Aber eine ungute Quälerei.

Seit fünf Stunden bin ich jetzt allein hier draußen. Drehe ich meinen Kopf einmal im brausenden Wind von links nach rechts, sehe ich nichts als rollende und brechende Wellenkämme. Um mich ist im Umkreis von 50 Kilometern nur Wasser, nichts als Wasser. Wenn ich darüber nachdenke, wird mir bewusst, wie lebensfeindlich meine Umgebung eigentlich ist. Mir sollte Angst und bang sein. Wasser. Ich kann darin nicht atmen. Ich kann darauf nicht laufen. Ich könnte es nicht trinken – der minimale Salzgehalt seiner 2% würde meinen Durst nicht löschen, im Gegenteil: Es würde meinem Körper Wasser entziehen. Mein Gehirn würde dafür sorgen, dass ich noch mehr Durst empfinde, mein Durst würde ins Unermessliche Steigen, meine Gliedmaßen würden anschwellen.

Doch so sehr mir klar wird, wie lebensfeindlich das Meer in diesem Augenblick auch immer scheinen mag: Ich empfinde etwas ganz anderes. Ich empfinde keine Furcht, die mich doch eigentlich packen müsste. Stattdessen fühle ich tiefe Geborgenheit. Ich fühle mich nicht als Eindringling, sondern am einzig richtigen Ort auf dieser Welt, an dem ich in diesem Moment sein möchte. Für mich ist das immer wieder ein Rätsel. Vielleicht enthält das Meer, die Seeluft, einen Botenstoff, der mir dieses Gefühl gibt? Irgendein noch unentdecktes Glückshormon, ausgelöst durch das Schwanken? Irgendwelche Sterne, die mir in die Wiege legten, dass ich genau hier an diesem Ort Entspannung fände, ruhig werden und alle Fahrigkeit vergessen würde wie nirgendwo sonst?

Wieder eine harte Böe. Doch sie kommt nicht allein. Was immer es war: Levje wird in Sekundenbruchteilen zur Seite flach aufs Wasser gedrückt. Ich sehe die Seereling, wie sie plötzlich unter einer Woge begraben ist, und gischtend durchs Wasser schneidet. Auf der anderen Seite des Schiffes sitzend sehe ich zu, wie der Festmacher, den ich oben am Seezaun verknotet hatte, schräg unter mir durchs Wasser gezogen wird. Ich schaue hinunter in die Woge unter mir, wo all das geschieht. Doch ich, der ich immer ein ängstliches Kind war, spüre keine Angst. Ich sitze auf meiner Cockpitbank und schaue fasziniert hinunter, bis sich Levje langsam wieder aufrichtet und noch eine halbe Minute später so langsam durch die Wogen kriecht, als hätte sie sich fürchterlich erschrocken. Und nicht ich.

18 Uhr. Zehn Stunden draußen. Anders als angekündigt hat der Wind Nachmittags nicht nachgelassen. Auf dem Bild in der elektronischen Seekarte ist mein Schiff als roter Pfeil eingezeichnet. Das Bild definiert meinen Standort in der Welt. Längst ist der gelbe Fleck am unteren Rand der Seekarte, der Nordspanien bezeichnete, aus dem Bild verschwunden. Doch der neue gelbe Fleck rechts oben, der Frankreich bezeichnet, er ist noch nicht da. Zwischen den dahinjagenden Wolken kommt kurz die Sonne zum Vorschein und bringt das Meer hinter uns zum Glitzern und Leuchten. Der Wind hat aufgefrischt. Levje rennt, was das Zeug hält. Schaue ich auf die Anzeige, lese ich 7, 8 oder 9 Knoten. Wir sind schnell unterwegs bei diesem Wind.

Ich sehe, wie hinter uns, wo das Meer blinkt und glitzert, eine Gischtfahne in den Himmel steigt, als entstünde dort auf dem Wasser eine Windhose. Jetzt? Bei diesem Wetter? Am Himmel ist keine Spur davon, anders als vor genau einem Jahr, als ich an einem Nachmittag über der kroatischen Insel Miljet acht Windhosen um mich zählte. Da. Wieder die Gischtfahne, die drei, vier Meter in den Himmel steigt und dann abbricht. Nein das kann keine Windhose sein. Ich sehe konzentriert hin, sehe die Gischtfahne noch sechs, acht, zehn Mal in den Himmel steigen und begreife: Es ist ein Wal, der da hinter uns durchzieht und mit seinem massigen Körper nach Westen pflügt.

Als die Sonne untergeht, ahne ich noch nicht, dass ich insgesamt 34 Stunden auf See sein werde. Am nächsten Morgen um 4 Uhr stehe ich zwar wie geplant vor der großen Bucht von Arcachon westlich von Bordeaux. Aber als ich wieder Netz habe und die Satellitenbilder der Bucht in Google Maps studiere, sehe ich, dass die große Bucht von Bojenfeldern übersäht ist und jetzt Anfang August voller Boote sein dürfte. Nichts für mich. Ich beschließe, obwohl ich hundemüde bin, die Bucht jetzt nicht anzulaufen und einfach nach Norden weiterzufahren.

Nach insgesamt 34 Stunden und 380 Seemeilen erreiche die Mündung der Gironde, an deren Unterlauf Bordeaux liegt. Und laufe am späten Nachmittag im Hafen von Royan ein. Zu müde, um einschlafen zu können. Und nicht ohne leise Trauer, dass mein langer Schlag übers offene Meer zu Ende ist.