Anfang Juni bin ich von der Isle of Wight aufgebrochen

und über die Scilly-Isles nach Dublin und Schottland.

Von den Äußeren Hebriden geht es nun zurück Richtung Festland.

Am Morgen vor dem Ablegen war noch alles klar. „Wind mit 18 Knoten aus Südwest. Regen ganztags.“ Na dann los – mit halbem Wind nach Südosten Richtung schottisches Festland.

Ganz einfach hatte das geklungen. Jetzt ist alles anders. Der Wind kommt fast von vorn, aus Südsüdwest. Ich hätte es mir denken können. Er bläst stabil mit über 20 Knoten – wenn gerade keine schwarze Wolke anschleicht und den Windsack noch weiter aufmacht. Vor dem Regenschauer fauchen dann Böen, die LEVJE auf die Seite legten. Ida, Svens Tochter, ist seit dem Ablegen schlecht, doch sie hält sich tapfer, sagt kein Wort, ist ganz auf ihre Musik oder den Horizont konzentriert, während die Wellen unter Levje hindurch rollen.

Es ist eine unwirtliche Welt, durch die wir uns an diesem Morgen bewegen. Und trotzdem ist dies alles herrlich. Die Wellen, die gischtend unter Levje durchrollen. Die Sturmvögel, die mit lässigem Flügelschlag zehn Zentimeter vom Want entfernt mitschweben im kräftigen Wind, als wollten sie bei uns an Deck nach dem rechten schauen, um dann locker abzudrehen. Sie bewegen sich, als wären 28 Knoten Wind nur ein Hauch. Was für eine fremdartige, was für faszinierend andere Welt, durch die wir uns bewegen.

Ich denke an Blaise Pascal. „Es ist herrlich, im Sturm unterwegs zu sein, solange man weiß, dass das Schiff ankommt“. Aber weiß man das immer? Gerade hier? Gerade jetzt? Nichts zum Festhalten. Der Gang unter Deck ist ein Abenteuer. Doch ich fühle mich sicher. Warum nur fühle ich mich hier draußen nur immer wieder so geborgen im Unwirtlichen und dort wo es doch unwirtlicher nicht sein kann?

Die nächste Regenwolke schleicht sich an, während wir uns den Inseln Tiree und Coll nähern. Zwei langgezogene Inseln, die vor uns xwie langgezogene Riegel den Weg versperren. Aber zwischen den Inseln gibt es eine enge Durchfahrt, doch ist sie flach und der Wind weht auflandig. Als wir näherkommen, sieht die südlich liegende Insel Tiree fast unbewohnt aus. Ein Strand mit hellem Sand, ein verlassenes Haus darauf. Glatte Felsen, Strandgras. Mehr nicht. Der Wind frischt kurz auf 30 Knoten auf, die Wellen nehmen zu. Das hatte ich mir anders vorgestellt heute Morgen, als ich den Kurs zwischen den Inseln hindurch in die Seekarte eingab. Die flache Passage liegt in der Abschattung des Windes, dachte ich, also kommen wir bei ruhiger See durch die flache Passage. Kann man natürlich vergessen – auch das hätte ich mir denken können, dass der Wind der langen Inselküste folgt und nicht dem Wetterbericht. Zudem setzt starker Strom nach Norden und in die Einfahrt. Jetzt umkehren? Gaaaanz blöde Idee. Und nicht nur, weil das ein Umweg von mehreren Stunden um jede der 12 Seemeilen langen Inseln wäre.

Mir sinkt das Herz in die Hose. Da mag die Seekarte mich noch so sehr mit den angegeben Tiefen beruhigen, dass hier keine Gefahr besteht, aufzusetzen. Wenn der Grund auf kurze Distanz von 100 auf 10 Meter ansteigt, weiß man nie, was auflandiger Wind und Welle dort anstellen. „Ich halte ganz südlich auf das einsame Haus am Strand zu“, sage ich Sven, der vor dem Ipad mit der Seekarte sitzt und mich durch die Engstelle lotsen wird. So machen wir das immer. Einer fährt. Der andere liefert die Ansteuerungspunkte. „Halt weiter drauf zu.“, sagt Sven, „wenn die grüne Tonne in Deckpeilung mit der kleinen Insel dahinter ist, dann halte genau auf die Tonne zu und fahr über sie drüber“. Das geht natürlich nicht. Die Tonne ist eine Stahlbombe von der Größe eines Kleinwagens, die da in den Wellen fest verankert ist. „Über sie drüber“ heißt, so nah wie möglich dran vorbei. „Auf dem Kurs ist das Wasser am tiefsten“, sagt Sven noch. Dann lege ich Ruder.

Einen Moment lang fegt noch eine Böe. Dann während wir Kurs auf die Tonne halten, ist das Wasser plötzlich still. Der Wind ist weg. Das Tosen ist vorbei. Keine Wellen mehr. Levje gleitet wie auf einem Dorfteich. Ächzend fällt das Großsegel zusammen, als wäre es wahrhaft erlöst von der dauernden Anspannung. Ich starte den Motor und steuere Levje durch die Engstelle. Den Motor brauche ich nicht, um vorwärtszukommen. Das macht die Strömung, sie schiebt uns durch die Engstelle hindurch. Der Motor hilft uns nur, den Kurs zu halten. Hätten wir ihn nicht, müssten wir jetzt rudern in der fast windlosen See. Der Strom trägt uns an der Tonne vorbei, dann sind wir durch. Die See weitet sich. Frieden und glattes Wasser und langsames Gleiten für einen Moment.

Zwei Stunden später, gegen 16 Uhr. Schreiben fällt mir schwer. Die Wellen liefern ein wirres Muster ab, sie werfen Levje wie einen Tischtennisball hin- und her. Dabei hat es guten Wind hinter Tiree und Coll, wir laufen wir mit 7 Knoten Geschwindigkeit auf eigentlich angenehmsten Kurs, auf Halbwind. Aber angenehm ist hier gerade nichts. Ein Regenschauer geht nieder, während ich fotografiere, meine Kamera wird triefnass vom Regen, von der spritzenden Gischt. Ich bin zu fasziniert von all dem, was ich da sehe.

Eigentlich sollte der Regen die Wellen plattdreschen. Aber Regen ist in Schottland meist ein 10 Minuten Schauer von feiner Gischt, ein Spray, der für Luftfeuchtigkeit 95% sorgt. Und unter Deck für klamme Kleidung und Bettdecken.

Die Wogenkämme kommen aus dem Süden. Das ist wahrscheinlich das einzige, was Schottland mit Sizilien gemeinsam hat: Regen kommt von Süden. Weil das Meer nach Südwesten offen ist, rollen die Wogen von dort als brechende Berge an, die uns mit Gischt überweht, während wir uns über die Tasse mit Brühe hermachen, die Sven heldenhaft unter Deck für uns zubereitet hat. Wo er sich vor dem Herd nur eingespreizt hat, wo selbst an Deck einen geraden Schritt zu machen gerade nicht möglich ist, selbst im kurzen Cockpit nicht. Einen günstigen Moment abpassen, losrennen – und dann vor allem festhalten. Der nächste Ausheber, eine Woge aus Süden, die an Levjes Bordwand bricht, als würde sie detonieren. Ausheber nenne ich sie, denn so eine Welle könnte Dich einfach aus dem Cockpit bis zum Seezaun raushebeln. Also: Sitzenbleiben. Nicht bewegen. Und jedes dringende Bedürfnis einfach vergessen.

Auch Sven kuckt gerade nicht glücklich aus der Wäsche. Am Horizont im Norden eine Insel, die aussieht wie ein Sombrero auf dem Wasser. Eine flache Krempe, mit einer Beule für den

Kopf in der Mitte. „Dutchmans Cap“ heißt die Insel, des Holländers Mütze, und sie ist genauso leer und unbewohnt wie die übrigen sieben Treshnish-Inseln, zu denen „Dutchmans Cap“ gehört.

17.30. An Wildheit ist der Anblick nicht zu überbieten. Im Norden ragen die Klippen der Insel Mull in die Höhe, überragt von einer grandiosen Wolkenwalze. Wasserfälle schießen von oben herunter. Davor erkenne ich Staffa, die Insel der aufragenden Basaltkegel. Im Südwesten liegt Iona, die lange Insel. Ein felsiges Eiland mit langem Sandstrand im Nordwesten. Ein bisschen sieht Iona aus wie Robert Louis Stevensons Schatzinsel. Eine flache Insel mit einem Berg in der Mitte, der in der imaginären Schatzkarte Robert Louis Stevenson mit „Fernrohr“ eingetragen ist. Stevenson war Schotte, ganz sicher hat er Iona gekannt. Ob ihm Iona für seine Schatzinsel Vorbild war? Immer wieder verschwindet die Insel hinter den anrollenden Hügelkämmen.

Wir versuchen im Iona Sound zwischen der Insel und Mull zu ankern. Aber bei diesem Süd, der durch den Sound pfeift, ist an Ankern nicht mal zu denken. Verwegen und müde, wie wir gerade sind, wagen wir uns in eine schmale Felsgasse hinein, an deren Ende ein anderer Segler liegt. Ein Rattenloch, eine Mausefalle als Ankerplatz. Gefangen bei Niedrigwasser zwischen den Felsen? Nein, es fühlt sich nicht gut an. Wir tasten uns durch die Felsen zurück, segeln weiter, ostwärts, finden eine geschützte Bucht nach Norden, mit glattem Wasser und unberührt bis auf ein paar im Wasser liegenden Booten. Keine Menschenseele. Nur eine Seerobbe, die kurz auftaucht. Sich schneuzt. Und gleich wieder verschwunden ist.

Es ist herrlich, im Sturm zu Segeln. Aber noch herrlicher ist es, die Wildheit eines Tages hinter sich zu haben. Den tiefen Frieden eines Hafens, einer sicheren Bucht zu spüren: Das erfüllt mich jedes Mal mehr als das draußen in den Elementen sein.

Vielleicht kann es ja ohne Wildheit keinen Frieden geben.

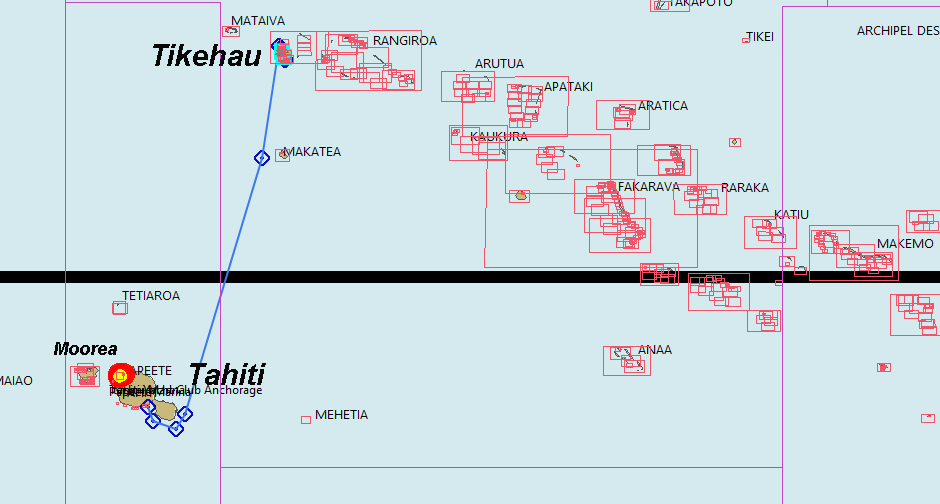

![]() Mit schaurigem Grausen beobachten wir das Schauspiel der brechenden Wellen. Dass vor uns am Riff einige Betonpfeiler stehen (ein Relikt aus vergangenen Zeiten als hier ein Verladeplatz fuer abgebautes Phosphat existierte) und an denen die Gischt zehn Meter hoch spritz, macht den Anblick nicht besser. Aber wir bleiben. Die Mooring ist in einem guten Zustand, der Wind ablandig. Fuer kein Geld der Welt wuerden wir hier bei auflandigem Wind bleiben. Das Heck von Atanga laege direkt ueber dem Schlund. Das waere dann doch zu viel. Waehrend wir noch so ueberlegen, was alles an der Mooring passieren kann, kommt ein junger Mann auf einem SUP-Bord auf uns. Frueher wuerde man mit dem Kanu begruesst, wir haben halt moderne Zeiten. Tapu begruesst uns strahlend: „Die Moorings sind sicher, keine Sorge, nur bei Westwind, huijuijui, dann muesst ihr hier weg. In den Hafen zu kommen, funktioniert wohl mit dem Dinghy, aber man kann es nicht gut fest binden. Zuviel Schwell. Deswegen nehmen wir unser Fischerboot jeden Tag aus dem Wasser. Am besten, ihr kommt mit euren Kajaks.“ Er bietet uns gleich fuer den naechsten Tag eine gefuehrte Tour auf der Insel an. Durch den Phosphat-Abbau gaebe es etliche Industrie-Relikte zu besichtigen, eine Grotte mit christallklarem Suesswasser, wir koennen seinen Vater, den Buergermeister kennen lernen und den Strand auf der anderen Seite sehen. Wir schlagen ein, Morgen um 9:00 Uhr zur Inseltour. Jetzt bleibt uns nur noch zu ueberlegen, wie wir durch die Duenung vor der Hafeneinfahrt kommen koennen.

Mit schaurigem Grausen beobachten wir das Schauspiel der brechenden Wellen. Dass vor uns am Riff einige Betonpfeiler stehen (ein Relikt aus vergangenen Zeiten als hier ein Verladeplatz fuer abgebautes Phosphat existierte) und an denen die Gischt zehn Meter hoch spritz, macht den Anblick nicht besser. Aber wir bleiben. Die Mooring ist in einem guten Zustand, der Wind ablandig. Fuer kein Geld der Welt wuerden wir hier bei auflandigem Wind bleiben. Das Heck von Atanga laege direkt ueber dem Schlund. Das waere dann doch zu viel. Waehrend wir noch so ueberlegen, was alles an der Mooring passieren kann, kommt ein junger Mann auf einem SUP-Bord auf uns. Frueher wuerde man mit dem Kanu begruesst, wir haben halt moderne Zeiten. Tapu begruesst uns strahlend: „Die Moorings sind sicher, keine Sorge, nur bei Westwind, huijuijui, dann muesst ihr hier weg. In den Hafen zu kommen, funktioniert wohl mit dem Dinghy, aber man kann es nicht gut fest binden. Zuviel Schwell. Deswegen nehmen wir unser Fischerboot jeden Tag aus dem Wasser. Am besten, ihr kommt mit euren Kajaks.“ Er bietet uns gleich fuer den naechsten Tag eine gefuehrte Tour auf der Insel an. Durch den Phosphat-Abbau gaebe es etliche Industrie-Relikte zu besichtigen, eine Grotte mit christallklarem Suesswasser, wir koennen seinen Vater, den Buergermeister kennen lernen und den Strand auf der anderen Seite sehen. Wir schlagen ein, Morgen um 9:00 Uhr zur Inseltour. Jetzt bleibt uns nur noch zu ueberlegen, wie wir durch die Duenung vor der Hafeneinfahrt kommen koennen.