VIER JAHRE WELTUMSEGELUNG MIT LOW BUDGET

Die Inspiration II ist nun das zweite Mal um die Welt gesegelt. Das Schiff hatte bereits mit dem Voreigner Horst Scholz diese Reise vollzogen, der allerdings beim Verkauf des Schiffes an Vladimir die Windpilot Anlage vom Heck demontierte, weil er sie an sein neues Schiff anzuschrauben gedachte, mit dem er die nächste Reise plante.

So kam es, dass ich im Sommer 2015 in Holtenau einen Steuersklaven an die Inspiration verschraubte, ein flinker Job, weil die Löcher auf mich warteten. Wir haben mehr geredet als geschraubt.

Ich habe damals einen überaus symphatischen Seemann kennen gelernt, der mit sparsamen Worten erzählte, dass er eine Weltumsegelung zu machen plante. Mit einem Männerschiff, rustikal, unter Deck eine dunkle Höhle vergleichsweise gering sortiert, die Klorolle am Band im Niedergang, immerhin ein solider Rettungsring, den man allerdings nicht gern an den Kopf geworfen haben möchte.

Langkawi beach

Zwei Jahre später habe ich aus Panama diese Mail erhalten:

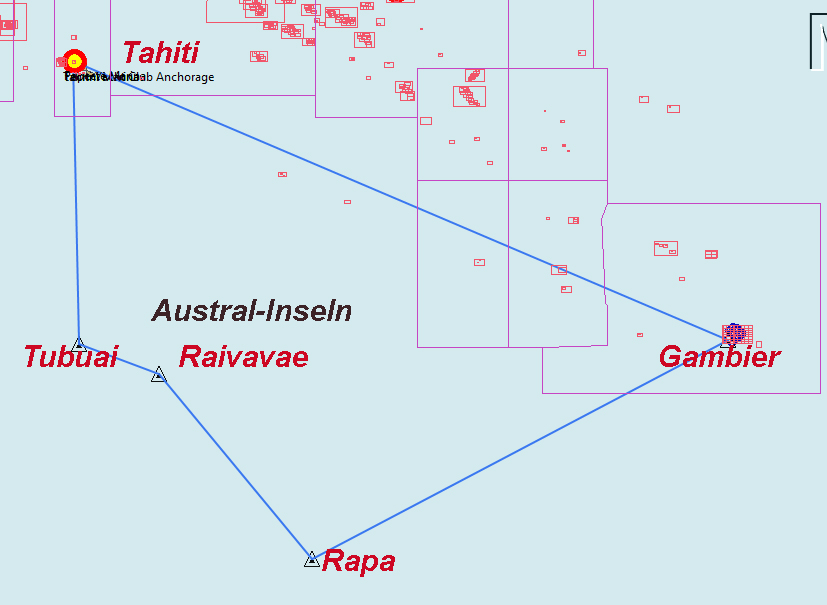

Dear Peter. My Yacht INSPIRATION II has your Winpilot Pacific since August 2015. I am in Panama – Balboa today and in few days I will start sail to Marquises, French Polinesia.

Many thanks you for this Windpilot – it works good.

Be so kind tell me one question – What maximum wind Windpilot Pacific can be used?

Best Regards from Vladimir

Meine Antwort bei solchen Fragen ist immer die gleiche: Eine Windpilot hat keine Augen, um brechenden Seen auszuweichen, aber er kann steuern, solange Wind und Wellen zueinander passen. Ansonsten hält der Steuersklave still die Klappe, und hält mehr aus, als die Nerven eines Skipper´s, der sich u.U. auf der Yacht in die Hosen macht, derweil der Steuersklave einfach nur stoisch funktioniert.

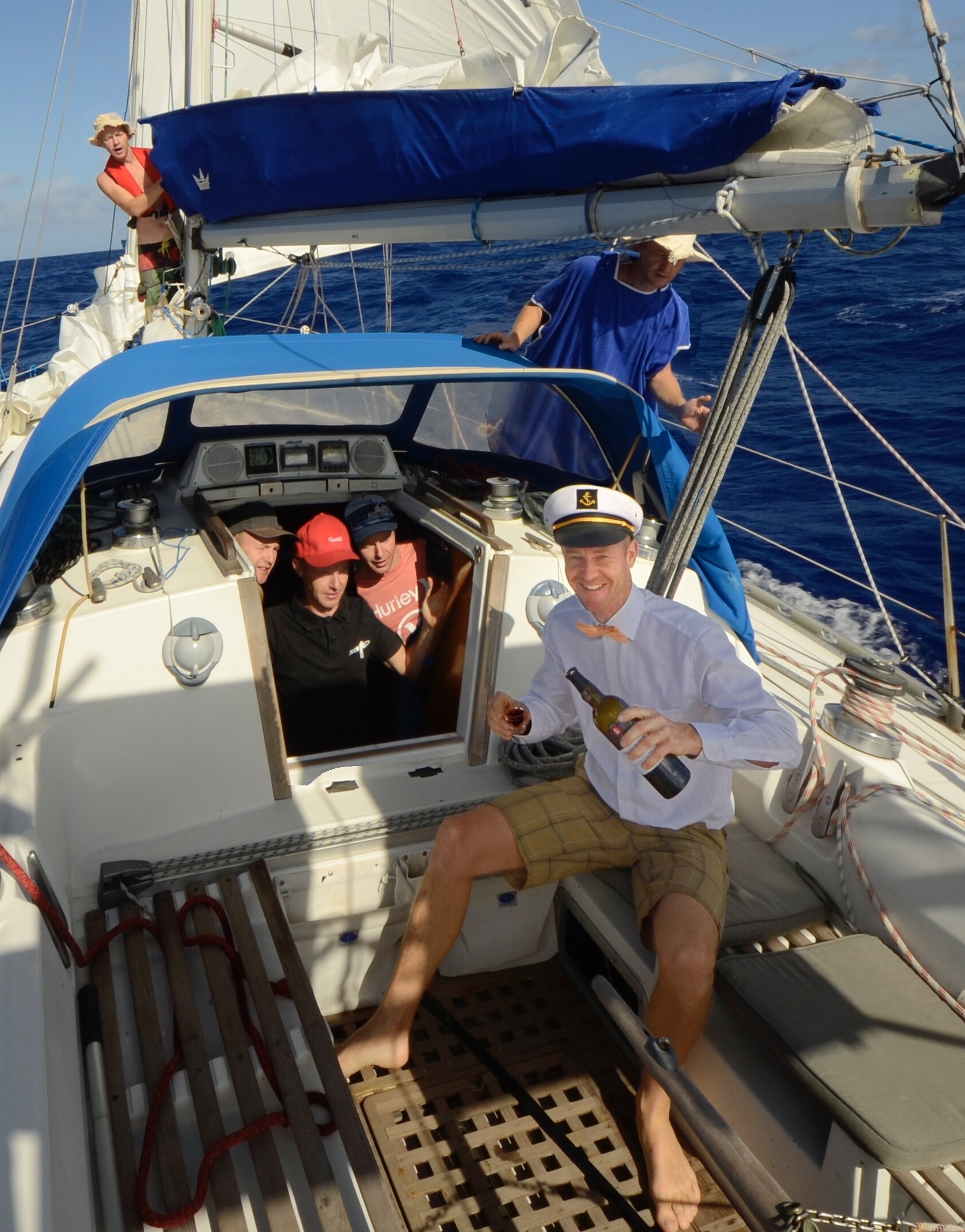

Horst Scholz + Vladimir

Im August dieses Jahres habe ich dann von Horst Scholz – dem Voreigner! – erfahren, dass er zusammen mit Vladimir die letzten Meilen von Spanien bis in die Ostsee gemeinsam zuückgelegt habe.

Am 1.10.2019 erhilet ich folgende Mail aus Kaliningrad:

Dear Peter, Thank you for Windpilot Pacific. Without it IMPOSSIBLE go around world and on long trip alone too.

Best regards

Vladimir

Es folgte ein interessanter Schriftwechsel, in dessen Verlauf ich Vladimir einige Fragen gestellt habe … Die Antworten haben mich sprachlos gemacht, weil ich kaum glauben konnte, was dieser Seemann mir erzählte. Hier die Kurzgeschichte:

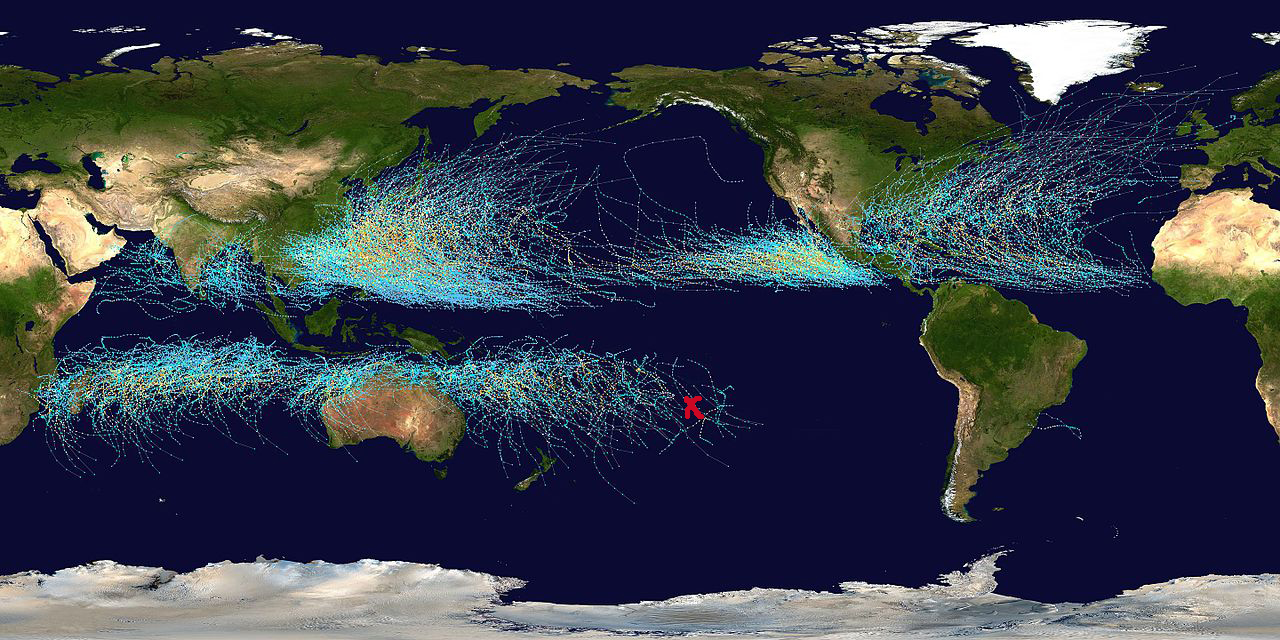

Vladimir ( 70 ) hat lebenslang als Berufsseemann gearbeitet, davon viele Jahre als Chief Ingenieur bei der deutschen Reederei Briese Schiffahrt. Seinen Lebenstraum von einer Weltumsegelung hat er wahr werden lassen, vier Jahre war er unterwegs, mit einem Schiff, das zwar aus Stahl, aber angesichts der in Jahrzehnten durchstandenen Strapazen, in einem Zustand, der mich bereits vor der Abfahrt in stille Ehrfurcht versetzt hat. Das Schiff hatte für € 5.000 den Eigner gewechselt, zzgl. dem Preis eines Steuersklaven, den ich damals nicht voll berechnet habe, um das Budget nicht unnötig zu belasten.

Durchgerostet

Ich habe gewagt, Vladimir nach dem Gesamtbudget für seinen Lebenstraum zu befragen, er hat mir gestern mitgeteilt, dass ihm € 30.000 insgesamt für 4 Jahre zur Verfuegung gestanden haben, inklusive dem Kauf des Schiffes, der Heckverzierung, den Transit Kanalgebühren für Panama, Suez und Kiel Kanal … Treibstoff auch für den eigenen Körper und Seele … bis zur Rückkehr nach Kaliningrad!

Gestern schrieb Vladimir:

I try to repair INSPIRATION II for next trip around world (Cape Horn). And I hope find sponsor for this idea.

Regards.

Vladimir

Eine Leistung, die mich still werden lässt, wenn ich an unzählige Blauwassersegler und ihre Budgets denke, die mit ganz anderen Vorraussetzungen … ihre Pläne nicht umsetzen mögen oder können … und dafür immer mal wieder mangelnde Sponsoren Unterstützung beklagen.

Aufgeschrieben 02.10.2019

Peter Foerthmann

Auch hier war die Sache schnell erledigt, Jo ist am Sonntag nach Mindelo entflogen, wo sein Schiff geduldig an der Mooring zerrt.

Auch hier war die Sache schnell erledigt, Jo ist am Sonntag nach Mindelo entflogen, wo sein Schiff geduldig an der Mooring zerrt.