Peter Matthiesen und das Bad Weather Problem

EINE GANZ PRIVATE LEHRSTUNDE

EINE GANZ PRIVATE LEHRSTUNDE

An diesem 14. November ist es genau 3 Jahre her, als wir „Ja“ zu Morgenstern gesagt haben. Ein guter Tag, mal darüber zu reden, was wir irgendwann einmal mit unserem Segelboot vorhaben, wenn es fertig restauriert ist.

Der Beitrag, den ihr nun gerade lest, liegt seit September auf meinem Desktop und ich weiß nicht, wie oft ich bereits daran geschrieben, ihn wieder komplett verworfen und neu begonnen habe.

Lange wollten wir die Entscheidung, von der ihr heute erfahren sollt, eigentlich gar nicht öffentlich teilen. Denn sie reicht weiter, als wir selbst heute ganzheitlich erfassen können, auch wenn wir uns seit Jahren damit beschäftigen. Es ist eine Idee für eine Reise mit Morgenstern, wie sie uns seit einer langen Zeit verfolgt und die mit ein Grund war, dieses Schiff, überhaupt ein Schiff aus Stahl, zu wählen.

Die Idee, besser gesagt, der vage Traum in unseren Köpfen reicht weit zurück, bis in eine Zeit, als wir noch Kinder waren und überhaupt keine Ahnung hatten, wohin uns einmal unsere Füße tragen werden.

Später, als wir gemeinsam durchs Leben gegangen sind, haben wir ganz am Anfang unserer Beziehung einige Male über diese verrückte Idee philosophiert. Traumtänzerei, sonst nichts!

Mehr als 15 Jahre ist das nun mittlerweile her, also lange bevor wir überhaupt zum Segeln gekommen sind und eine ganze Weile ist dieser abgedrehte Traum in Vergessenheit geraten. Bis zu dem Tag, an dem Morgenstern unser Schiff wurde und klar geworden ist, mit ihr könnte es gehen, wenn sie sich bewährt.

Einige Abenteuer und ein paar Tausend Seemeilen liegen seit diesem Tag im November vor 3 Jahren nun im Kielwasser und einige davon waren Bewährungsproben für eben diese Idee, von der wir bisher absolut niemandem erzählt haben.

Warum das so ist, warum wir nur ungern über zukünftige Reisen reden, dafür gibt es viele Gründe. Da ist vor allem die große Ungewissheit, ob diese nächste große Fahrt überhaupt gelingt, denn die Chancen stehen trotz bester Vorbereitung ungleich schlechter, als es bei den letzten Fahrten der Fall war. Dann kann es unterwegs auch ganz einfach passieren, dass uns etwas neues einfällt und wir plötzlich die Richtung ändern. Hatten wir ja schon.

Aus diesem Grund rüsten wir Morgenstern grundsätzlich einmal so aus, dass sie für alle Klimazonen gewappnet ist.

Worauf der Fokus allerdings seit langer Zeit liegt, dürfte jedoch spätestens nach dem Einbau von Kaminofen und Winterscheiben ohnehin so langsam klar werden. Für die sogenannte Barfußroute bräuchte man ein solches Setup natürlich nicht und mittlerweile gehen mir auch die Ausreden aus, wenn ich am Steg gefragt werde: „Sag mal, auf was bereitet ihr das Schiff denn eigentlich vor!?“

Also haben Sabrina und ich vor einer Weile beschlossen, der nächsten großen Fahrt ein Motto zu geben. Denn jedes Abenteuer braucht ein Motto!

Für uns ist dieses Motto, diese Textzeile, verbunden mit Hoffnung und Sehnsucht. Ein Satz, der seit langer Zeit in unseren Köpfen herumgeistert und der nun in Form eines Hashtags die Seiten von Morgenstern ziert und uns motiviert, endlich das zu machen was wir seit langem wollen!

Die nächste große Fahrt hat also kein echtes Ziel, sondern mit diesem Motto nur eine Richtung:

Norden!

#tracingonewarmline

Nur noch einmal schlafen, dann ist Morgenstern ganze 3 Jahre unser Schiff und nur noch wenige Wochen, dann ist das erste Restaurationsjahr auch vorüber.

Nicht, dass wir in den 2 Jahren davor nichts restauriert hätten, aber verglichen mit den letzten 11 Monaten, habe ich in der Zeit in Griechenland und der Türkei nur an der Oberfläche gekratzt.

2019 war für uns ein absolutes Powerjahr. Es ist keine einzige Woche vergangen, in der wir nicht am Schiff waren. Kaum ein Tag, an dem ich nicht irgendetwas fürs Schiff gemacht habe. Kein Sonntag ohne Morgenstern, kein Urlaub ohne Aktiv zu sein.

Rückblickend hat sich diese Anstrengung absolut gelohnt und es macht trotz der vielen Arbeit noch immer Spaß.

Was den Fortschritt angeht, so schätze ich, dass wir aktuell ungefähr ein Drittel bis die Hälfte aller Restaurationsprojekte, Umbaumaßnahmen und Ausrüstungserweiterungen hinter uns haben. Damit liegen wir dann auch ganz gut in der Zeit. Wann das Schiff letztendlich fertig ist, lässt sich trotzdem noch nicht genau abschätzen.

Deshalb konzentrieren wir uns zunächst einmal auf das nächste Jahr und, noch viel wichtiger, auf das, was aktuell gerade an angefangenen Projekten hier herumliegt. Eine ganze Menge ist das nämlich. Die Solarmodule fürs neue Pilothouse stapeln sich bereits, das Radar liegt daneben und jede Menge Rohmaterial in Form von Rohren und Blechen aus Edelstahl davor.

Was wir 2019 alles geschafft haben, davon konntet ihr ja einen kleinen Teil ab und zu hier auf unserer Website sehen. Etwas mehr habe ich jedoch bei Instagram und auf unserer Facebook-Seite gezeigt. Einfach, weil es eben schneller mal zwischendurch geht.

In den letzten Tagen und Wochen ist unter anderem der Mast für den Windgenerator fertig geworden, wir haben einen Teil der Verdrahtung für die Amateurfunkanlage verlegt und fast die gesamte Achterkajüte restauriert.

Dort haben wir, neben den Fenstern, alle Holzverkleidungen überarbeitet, teilweise neu furniert, viele neue Leerrohre und Kabel verlegt, einen Großteil des Rumpfes von innen saniert und fast die gesamte Isolation erneuert und auf 60mm erhöht. Mehr geht nicht.

Der Rumpf sah unter der Isolierung, bis auf wenige Stellen mit etwas Flugrost, überall erstklassig aus. In vielen Bereichen hätte man nichts machen müssen, wir haben trotzdem alles blank gemacht und den Stahl mit einem ordentlichen 2K Farbaufbau für die Zukunft konserviert.

Im kommenden Winter wird nun überwiegend in der Werkstatt an den liegengebliebenen Projekten gewerkelt und (wenn die fertig sind) anschließend bereits das Zeug angefertigt, welches im nächsten Frühjahr ins Schiff eingebaut werden soll.

Den aktuellen Stand der Dinge seht ihr im Refitogramm.

Und jetzt noch ein paar Fotos:

Alle Fenster der Achterkajüte sind nun überarbeitet. Die Konstruktion der Rahmen habe ich verbessert und die Scheiben sind nun aus 10mm Lexan mit UV-Schutzschicht.

Der Windgenerator steht nun auch.

Der Mast besteht aus 60mm Edelstahlrohr, die Streben aus 34er Rohr. Er ist auf Höhe der Reling über eine lange Muffenverbindung teilbar gesteckt und geschraubt. Der Sockel, sowie die Beschläge der Gelenkverbinder, sind fest mit dem Schiff verschweißt.

Die Kabeldurchführungen sind wasserdicht ausgeführt, ebenso die Steckverbindungen am Generator, sowie alle Verschraubungen.

Sicherheit geht vor!

Der Mast hat eine Höhe von 3,10m über Deck. Wie man auf dem Foto schön sehen kann, besteht auch bei ausgestrecktem Arm für durchschnittlich große Menschen keine Gefahr, in den Rotor zu gelangen. Netter Nebeneffekt eines hoch angebrachten Windgenerators: Dort oben ist einfach mehr Wind.

Zu guter letzt noch ein paar Eindrücke aus der Achterkajüte.

Irgendjemand hat beim Anblick einer dieser Verkleidungen mal zu mir gesagt: „Das ist alles Schrott, das kannste alles wegschmeißen!“

Ich gebe zu, es sieht auf den ersten Blick schlimm aus. Für einen Restaurator ist so etwas jedoch kein Problem.

Nun bin ich kein professioneller Restaurator, sondern habe mir das restaurieren von Hölzern mühevoll selbst beigebracht. Entsprechend langsam komme ich mit solchen Arbeiten voran. Mittlerweile können sich die Ergebnisse allerdings durchaus sehen lassen.

Als erstes muss das ganze marode Furnier entfernte werden.

Anschließend werden die maroden Mittellagen ausgetauscht und neues Holz eingeschäftet.

Neues Mahagoni-Furnier wird eingepasst und schließlich mit viel Druck und Hitze wasserdicht verleimt.

Das schwierigste ist dabei immer, den richtigen Farbton und die richtige Maserung zu treffen. Mittlerweile habe ich ein großes Furniersortiment angesammelt und so langsam klappt es so gut, dass ich oftmals die kleinen ausgebesserten Stellen nach einer Weile selbst nicht mehr wiederfinde.

Die halb verrottete Verkleidung aus der Achterkajüte vom Foto weiter oben sieht mittlerweile so aus. Noch ist sie nicht ganz fertig, aber so langsam kann sie sich wieder sehen lassen.

Verkleidung zum Test eingebaut.

Soviel zum Thema Restauration.

Widmen wir uns für ein letztes Foto noch kurz einem anderen Thema. Denn neben all der Arbeit am Schiff nehmen wir uns trotzdem hin und wieder Zeit für Ausflüge in die Umgebung. Hier, mit Filou im Schlauchboot.

Morgen reden wir dann mal darüber, was wir mit dem Schiff vorhaben, wenn es fertig ist.

Do., 07.Nov.19, Franz.Polyn./Tahiti/Papeete, Tag 1985, 19.044 sm von HH

Wir sind schon wieder umgedreht! ![]()

Diesmal nach Tahiti zurück. Wären wir bloß letzte Woche weiter gesegelt, da hatten wir nur Windstärke 6, heute hatten wir Windstärke 7.

Als wir aus der Cook Bay kommen, gibt es zunächst in der Abdeckung keinen Wind. Bis zur Windkante motoren wir. Die Dünung, die uns entgegenkommt, ist unangenehm hoch und spitz und kurz in der Frequenz. Das hätte uns stutzen lassen können. Nach einer Stunde stellt jemand die Windmaschine an: von jetzt auf sofort haben wir 25 Knoten Wind. Ätzend. Wir fahren im zweiten Reff im Groß und in der Fock hoch am Wind. Liegen hart auf der Kante. Aber wir kneifen die Backen zusammen. Umdrehen kommt nicht in Frage. Das ruiniert ja den Ruf total.

Beweisstück Nr. 1 – hier zittern sogar dem Fotografen die Hände und alles ist verwackelt

Vorhergesagt ist ein Grundwind von 16 Knoten. Der Wind weiß davon nichts und legt eine Schippe drauf. Über 30 Knoten in Böen. Wir müssten eigentlich noch ein Reff mehr einbinden. Achim spricht als erster von ‚umdrehen‘. Ich stehe am Ruder (mach ich immer, wenn es etwas wilder zugeht. Das bewahrt mich vor Seekrankheit – bei hoch am Wind trifft es mich am leichtesten – und vermeintlich habe ich dann die Kontrolle, was mir ein besseres Gefühl gibt als nur auf den Windmesser zu starren) und will davon nichts hören. „Lass uns noch warten, vielleicht lässt der Wind ja nach.“ Wenn wir jetzt umdrehen, weiß ich nicht, wo ich erneut die Motivation für einen dritten Versuch (eigentlich ja sogar fünften Versuch, wenn man die beiden Abbrüche wegen ‚kein Wind‘ mitzählt) hernehmen soll.

Beweisstück Nr. 2 – Schieflage

Beweisstück Nr. 3 – gute Laune sieht anders aus

Beweisstück Nr. 4 – ’n büschen Wind

Zwei Stunden donnern wir nach Norden, schaffen zwischen 10 und 20 Grad, das ist nicht berauschend, wir wollen doch Ost gut machen. Teilweise schaffen wir 7,5 Knoten, manchmal blitzen sogar 8 Knoten auf. Ein weiteres Reff wäre nicht schlecht, aber wir bleiben hart gegen uns selber. Die Welle kommt sehr seitlich und ungewöhnlich hoch. Noch nie haben wir so viel Wasser genommen, selbst auf dem schlimmen Trip nach Kolumbien nicht.

Am Ruder stehend, bekomme ich eine Dusche nach der anderen und das Wasser, was wir über den Bug aufnehmen, schwappt buchstäblich als Welle an unserer Sprayhood hoch. Achim steckt tatsächlich das untere Schott vor den Niedergang. Das machen wir nur äußerst selten. Hab ich schon gesagt, dass ein Reff nicht schlecht wäre?

Beweisstück Nr. 5 – frisch geduscht

Es wird immer unerfreulicher, statt besser. Ich sehe es ein, das ist es nicht wert. Wir drehen um! Nach Moorea wollen wir nicht zurück, die 15 Meilen Ost-Gewinn geben wir nicht wieder her. Das bedeutet, der Rückweg ist ebenfalls hoch am Wind. Eigentlich müsste ein weiteres Reff in die Segel, ![]() aber unser Wendewinkel ist mit 150 Grad so schon bescheiden genug. Damit wären wir nie angekommen. Wir bleiben hart und reffen nicht. Der Wind bleibt ebenfalls hart. Keinen Knoten gibt er nach, Grundwind 10 bis 12 Knoten mehr als vorhergesagt. In Böen entsprechend mehr.

aber unser Wendewinkel ist mit 150 Grad so schon bescheiden genug. Damit wären wir nie angekommen. Wir bleiben hart und reffen nicht. Der Wind bleibt ebenfalls hart. Keinen Knoten gibt er nach, Grundwind 10 bis 12 Knoten mehr als vorhergesagt. In Böen entsprechend mehr.

Jetzt liegen wir in Papeete und halten es mit ‚Samuel Beckett‘: „Immer versucht, immer gescheitert, egal, versuch‘ es wieder, scheitere erneut, scheitere besser.“

Beweisstück Nr. 6 – auf dem Rückweg ist die Laune schon besser

Beweisstück Nr. 7 – weiterhin viel zu viel Wind für hoch am Wind

Beweisstück Nr 8 – Kleiner Ausritt nach Norden. Zwanzig Meilen gesegelt und Nach Osten vielleicht 4 Meilen gut gemacht

Ein schmaler, glitschiger Pfad schlängelt sich durchs Gebirge, entlang der Küste. Nur etwa 30 Zentimeter breit, gleich daneben der Abgrund.

Auf dem Pfad zwei Gestalten, eingepackt in Mäntel und beladen mit Rucksäcken, stapfen sie durchgefroren immer weiter den Berg hinauf, in der Hoffnung, irgendwo eine Herberge zu finden, bevor es dunkel wird.

Der Weg, er ist derselbe wie vor Tausend Jahren. Der Regen? Heute nicht anders als damals. Die Schönheit der Küste, die Gastfreundschaft der Menschen entlang des Pfads und das große Ziel am Ende des Jakobswegs? Es hat sich nichts daran geändert, seit Menschen diesen Weg gehen.

Auch heute ist der Jakobsweg großes Abenteuer, Herausforderung und Belohnung zugleich.

Sabrina und ich haben das im Herbst 2015 erlebt, als wir unser Segelboot Eos im Hafen zurückgelassen haben und spontan ins 1.300 Kilometer entfernte Santiago de Compostela gepilgert sind…

Seit mehr als einem Jahr ist der Dokumentarfilm über diese Reise bereits fertig. Kurzzeitig konnte man ihn testweise direkt hier auf unserer Webseite bekommen, aber eine ordentliche Veröffentlichung habe ich, aus den verschiedensten Gründen, immer wieder verschoben.

Es fehlte vor allem an Zeit und zeitweise fehlte es auch an Rechten, weil der Film in diversen Bewerbungsprogrammen festhing, die eine Veröffentlichung ausgeschlossen haben.

Zeit, die ich abwarten musste, auch Lehrzeit, die ich mir selbst nehmen wollte, um zu schauen in welche Richtung für mich als Filmemacher die Reise in Zuklunft gehen soll.

Diese Wartezeit ist nun endgültig vorbei und ich hoffe ihr seid trotz der langen Durststrecke noch gespannt auf den Film.

Ab heute könnt ihr ihn bei Vimeo-on-Demand bekommen. Entweder zum ausleihen als Stream, oder zum dauerhaften abspeichern auch als Download.

Dieser 8. November ist für uns übrigens ein besonderer Tag, denn an diesem Tag, vor genau 4 Jahren, haben Sabrina und ich das Kap am Ende der Welt erreicht. 46 Tage haben wir damals für die Strecke von „Le Verdon sur Mer“ bis zum „Cabo de Finisterre“ gebraucht. 46 Tage Abenteuer, von denen der Film in 98 Minuten einen kleinen Teil zu erzählen versucht.

Wer mehr über den Film und seine Entstehung erfahren möchte, der schaut auf der Facebook-Seite „Irgendwie ans Kap – Der Film“ vorbei. Dort wird es demnächst hin und wieder Bonusmaterial und Hintergrundinfos geben.

Und hier geht es direkt zum Film bei Vimeo: „Irgendwie ans Kap“

Buen camino!

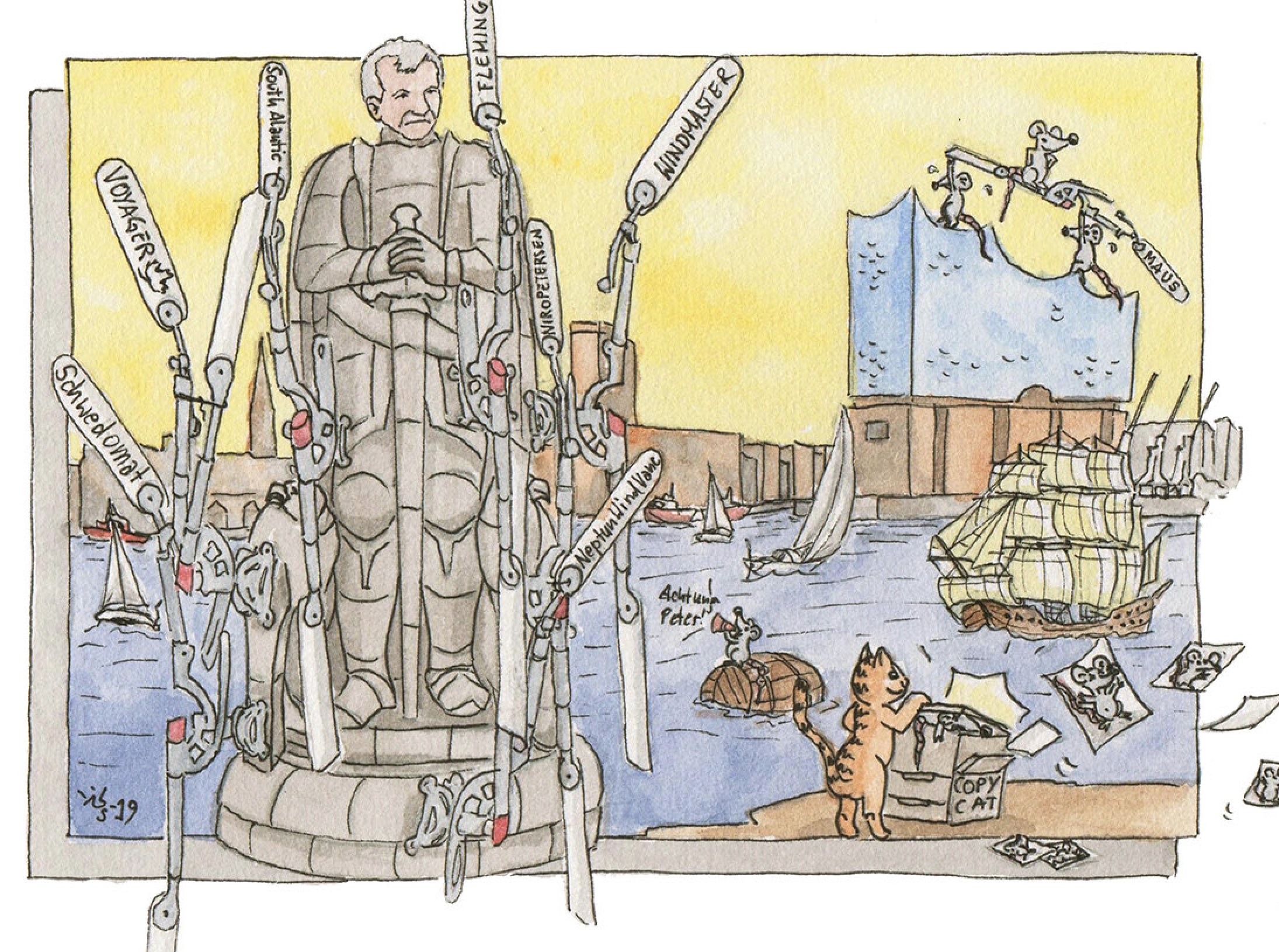

HORMONELLE EMIGRANTEN – LEBEN IN EINEM ANDEREN ORBIT

BERATUNGSFEHLER

Mi., 06.Nov.19, Franz.Polyn./Moorea/Cook Bay, Tag 1984, 19.044 sm von HH

Neben uns am Anker liegt die Alrisha. Brigitte und Ferry kennen wir seit Kolumbien, bereits seit über zwei Jahren. Immer wieder haben sich unsere Wege getrennt und erneut gekreuzt: Panama, Ecuador, Osterinsel, Gambier und jetzt Französisch Polynesien.

Die beiden warten genau wie wir auf ihr Wetterfenster. Sie wollen auf die Marquesa Inseln, ein harter Ritt von 700 Seemeilen gegen den Wind – hier zu verfolgen.

Der logische Weg für die Alrisha führt über die Tuamotu, deckt sich also über zweihundertfünfzig Meilen mit unserem Plan. Eine kurze Nord-West-Wind-Lage am Wochenende haben wir verstreichen lassen, weil sie uns zu kurz erschien, um das Ziel zu erreichen. Die Alrisha, weil sie technische Probleme hatte.

Alrisha und Atanga am Anker

Jetzt hocken wir gemeinsam über den Wetterkarten und grübeln. Alrisha ist Kunde eines bekannten deutschen Anbieters für Wetterdaten. Wir beziehen unsere (kostenlosen) Infos von zyGrib oder Saildocs.

Unsere Vorhersage prophezeit Süd-Ost. Die Angaben von Alrisha sind um 180 Grad gedreht, verheißen einen Nord-West-Wind. Da soll man nicht bekloppt werden. Wem soll man glauben?

Der Nord-West-Wind wäre göttlich. Er würde uns ein gutes Stück nach Osten bringen ohne gegen an knüppeln zu müssen.

Die Crews haben unterschiedlich entschieden. Alrisha ist heute gefahren, wir brechen Morgen auf. Ich habe wieder vorgekocht. Obwohl ich das aus abergläubischen Gründen eigentlich sein lassen sollte. Aber wenn wir hoch am Wind segeln müssen, gibt’s Achims berüchtigten Nudeln mit Ketchup. Da sorge ich doch lieber für zwei Tage mit richtigem Essen vor. Sollte der Nord-West-Wind wirklich eintreffen, so schmeckt mein Essen auch mit achterlichem Wind. ![]()

Unser Ziel? Das wissen nur die Götter. Es kommt darauf an, welche Wind-Vorhersage eintreffen wird. Es stehen uns ein paar Atolle in den Tuamotu zur Auswahl.

Nebenbei erkunden wir die nähere Umgebung oder laufen die unendlichen Kilometer zum Internet. Gegenüber von unserem Ankerplatz liegt ein kleiner Friedhof hoch in den Hang gebaut. Am Abend von Allerheiligen ist dort mächtig Betrieb. Die Autos verursachen regelrecht einen Stau vom Friedhof bis zur Kirche. Aus der Kirche schallt Allerheiligen mehrere Stunden Gesang und der Gottesdienst zu uns herüber.

Am nächsten Tag sehen wir den Grund für die vielen Autos: Die Gräber sind mit überdimensionalen Blumengestecken regelrecht zugepflastert. Die Gestecke wurden am Straßenrand von fliegenden Händlern und schon Tage vorher in Papeete auf dem Markt zu hunderten verkauft. Ich hatte mich schon über das Überangebot an Blumengestecken gewundert, auf Grabschmuck war ich nicht gekommen. Jetzt ist es klar.

Friedhof mit phantasitscher Aussicht

St: Joseph Kapelle in der Cook Bay

Blumengestecke zu Allerheiligen auf dem Friedhof

Fr., 01.Nov.19, Franz.Polyn./Moorea/Cook Bay, Tag 1977, 19.044 sm von HH

Wir nutzen die Zeit während wir auf unser Wetterfenster warten für eine Wanderung. Diesmal soll es in die Berge gehen. Was für eine schöne Entscheidung.

Vor dem Wald kommen wir durch Ananas-Plantagen

Unser Weg führt uns am ‚Pfad der Vorfahren‘ entlang. Lange vor der Ankunft der Europäer, vermutlich ab dem 14. Jahrhundert, haben die Polynesier heilige Bauwerke errichtet. Die sogenannten ‚Marae‘, dienten als Versammlungs- bzw. Zeremonien-Ort und zur Anbetung ihrer Götter. ‚Marae‘ bedeutet wörtlich ‚von Sträuchern und Bäumen‘ befreit.

Die größten Plätze haben eine Fläche von mehreren tausend Quadratmetern. Die wir heute zu sehen bekommen sind bescheiden klein. Errichtet sind die ‚Marae‘ aus Basalt oder Korallenkalkstein. Metall kannten die Polynesiern nicht, ihre Werkzeuge waren ausschließlich aus Holz, Stein oder Muscheln gefertigt. Viel ist heute nicht mehr übrig von den ‚Marae‘ auf Moorea. Archäologisch führen die Stätten der Gesellschaftsinseln ein Schattendasein. Die Osterinsel, Marquesas und auch Tonga ziehen alle Aufmerksamkeit auf sich.

Der bestrenovierte Marae auf unserer Wanderung

Auf dem Marae wurden Hochzeiten und Beerdigungen abgehalten, Verträge geschlossen und Recht gesprochen

Von Bäumen befreit trifft heute nicht mehr ganz zu

Die Strecke führt durch einen Pracht-Wald, der in der Hitze willkommenen Schatten spendet. Wir merken deutlich, dass es auf Sommer zugeht, die Mittagstemperaturen liegen inzwischen über 30 Grad. Die Belohnung für die Kraxelei den Berg hinauf ist eine perfekte Aussicht auf die Cook Bay und ihre Schwester-Bucht.

Moorea mit seinen berühten Bucten – rechts Cook Bay mit Atanga

Wie geht es jetzt weiter mit uns? Wir wollen nach Osten in die Tumamotu ,so viel ist klar. Wie wir das bei überwiegend Ostwind schaffen sollen, ist schlicht eine Geduldsfrage. Wir rufen zweimal täglich den Wetterbericht ab und begutachten die Lage. Der richtige Wind wird schon kommen, wir haben Zeit und die ‚Perle der Südsee‘ ist nicht der schlechteste Ort zum Warten.

Der Tiefdruck-Wirbel, der uns die Austral-Inseln hat streichen lassen, ist gewachsen. Dort pustet es in den nächsten Stunden mit Böen über 50 Knoten (das ist Windstärke 10). Wären wir an dem Tag, als wir ohne Wind nach Tahiti umgekehrt sind, weiter getrieben, so wie ich es wollte, wären wir in der Zwischenzeit sicher dort angekommen und hätten jetzt schön die Kacke am Dampfen. Haben wir aber nicht, Glück gehabt, der Käpt’n hat die richtige Entscheidung getroffen (deswegen ist er ja auch der Käpt’n) – gut gemacht, Skipper.

P.S. Nein, ich werde nicht gezwungen, das zu schreiben. ![]()

Schöne Wald-Wanderung hoch auf 300 Höhenmeter

Mi., 30.Okt.19, Franz.Polyn./Moorea/Cook’s Bay, Tag 1977, 19.044 sm von HH

Bei der Ausfahrt aus der Marina haben wir Null Wind. Wir liegen im Windschatten der Berge, aber durchs Fernglas sehen wir weiße Schaumkrönchen weiter draußen. Da ist Wind.

Wir setzten Vollzeug und motoren auf die Windschneise zu. Beim Erreichen legt sich Atanga hart auf die Backe. Wir tauchen in die Wellen ein. Bereits die zweite Welle spritzt Gischt bis zum Cockpit. Ist wohl mehr Wind als erwartet. ![]() Windstärke fünf – 16 bis 18 Knoten – hart am Wind.

Windstärke fünf – 16 bis 18 Knoten – hart am Wind.

Schön ist das nicht, aber auszuhalten, nur der Kurs ist bescheiden. Wir müssten 35 Grad fahren, schaffen knapp 20 Grad. Eine Viertelstunde später geht Achim reffen, Windstärke sechs in Böen. Der Kurs wird durch das Reffen noch beschissener. Nur noch zehn Grad jetzt. Aber mit Vollzeug hält das keiner aus. Also, wir Warmduscher halten das nicht aus.

Bald sind wir komplett aus der Abdeckung von Tahiti raus. Der Kurs wird nicht besser. Trotz Reff liegen wir schwer auf der Seite. Konstant haben wir jetzt über 21 Knoten Wind. Wahren Wind. Es ist ekelhaft. Schnell ist errechnet, dass wir bei dem Kurs maximal 30 Meilen am Tag nach Osten gut machen würden. Beanspruchung für Mensch und Maschine.

Ein Blick über die Schulter nach hinten links: Moorea im Blick! Süßes Eiland, verlockend nach. Oh, du wunderschöne Insel. Ruder hart Backbord und die Sache ist erledigt. Wir brauchen genau 50 Minuten für diese Entscheidung. Sofort ist Ruhe im Schiff. Den Wind haben wir jetzt achterlich und herrliches Kaffee-Segeln.

Wenn einem unterwegs so ein Wetter erwischt, dann muss man dadurch. Oder wenn man nicht anders kann, weil man irgendwo weg muss. Aber ohne Not – nein danke, das brauchen wir nicht. Wir haben genug Zeit, um auf ein Wetterfenster zu warten und uns Plan C und Plan D zu überlegen.

Drei Stunden später erreichen wir die Cook’s Bay. Ohne Wale heute, aber noch genauso schön wie letzte Woche. Und mein, zum dritten Mal, wichtig vorgekochtes Essen schmeckt auch am Anker.

Viele Grüße von Moorea,

Eure Weicheier von der Atanga

Die Softy-Crew der Atanga

Seit gut 4 Wochen ist der Kaminofen an Bord der Morgenstern nun in Betrieb. Da 3 verlängerte Wochenenden und eine Woche Urlaub in diese Zeit fielen, die wir durchgehend an Bord verbracht haben, konnten wir den Ofen also bereits ausgiebig testen.

In diesen 4 Wochen waren wir an genau 21 Tagen an Bord und haben in der Zeit exakt 22kg Brennholz (Hartholz und Weichholz gemischt) verbraucht.

Dass wir bei typischen Oktobertemperaturen am Niederrhein zwischen 3 und 15 °C Außentemperatur so wenig Holz verfeuern würden, damit hatte selbst ich nicht gerechnet und ich war schon wirklich optimistisch.

Bei Brennholz wird übrigens in der Regel mit sogenannten Raummetern gerechnet, aber für uns ist die Rechnerei in Kilogramm besser geeignet, weil sich dadurch verschiedene Brennstoffe besser vergleichen lassen. Auch spielt beim rechnen in Kilogramm die Holzart keine so große Rolle, denn der Heizwert weist auf das Gewicht bezogen nur minimale Unterschiede auf. Würde man in Raummetern kalkulieren, sieht die Sache anders aus, da Weichholz ein wesentlich größeres Volumen als Hartholz hat.

Vor etwa Eineinhalb Jahren, als ich anfing Informationen zu Kaminöfen für Boote zu sammeln und über den Cubic Mini gestolpert bin, fand ich jemanden, der mit einem Wohnmobil in Nordeuropa einen Winter lang unterwegs war und einen solchen Ofen eingebaut hatte. Sein Holzverbrauch lag im Dezember und Januar bei gerade einmal 50kg pro Monat. Ich konnte das zu dem Zeitpunkt kaum glauben.

Damit man sich etwas besser vorstellen kann, wie wenig 50kg Holz ist, ein Vergleich mit Diesel:

Brennholz (Restfeuchte 20%, gemischte Sorten) verfügt über einen Heizwert von ca. 4,2kWh (Kilowattstunden) pro Kilogramm.

Diesel liegt bei ca. 11,9kWh pro kg.

Die 50kg Holz verfügen also über denselben Heizwert wie 17,6kg Diesel. In Litern gerechnet entspricht das 21,2l Diesel. Daran wird deutlich, mit wie wenig Energie der Camper beim heizen mit dem Cubic Mini ausgekommen ist.

Warum das so möglich ist, kann man leicht nachrechnen. Die 50kg trockenes Holz entsprechen einem Heizwert von 210kWh. Diese 210kWh verbleiben allerdings nicht komplett dort wo man sie haben möchte. Entscheidend sind (unter anderem) zwei Dinge: Zum einen der Wirkungsgrad des Ofens und zum anderen die Dämmung des beheizten Raumes.

Der Wirkungsgrad des Cubic Mini liegt bei 75%. Theoretisch erreicht so ein moderner Ofen mit Sekundärluft sogar bis knapp über 80% unter idealen Bedingungen, aber wann hat man die in der Praxis schon.

Bei einem Wirkungsgrad von 75% verbleiben also im beheizten Raum 157kWh der eingesetzten 210kWh, der Rest geht über den Schornstein „verloren“.

Jetzt stellen wir uns mal vor, der oben erwähnte Camper hätte statt mit Holz, mit einem elektrischen Heizlüfter geheizt. Bei diesem Prinzip bleibt die gesamte eingesetzte Energie vollständig im Raum. Lasse ich also einen 1kW Heizlüfter 157 Stunden laufen, dann habe ich dieselbe Energie in den Raum in Form von Wärme abgegeben, wie mit 50kg Brennholz über den Kaminofen.

Und jetzt wird langsam deutlich, dass es doch ziemlich realistisch ist, mit dieser Holzmenge auszukommen. Denn 157 Kilowattstunden mit einem Heizlüfter verbraucht, würde bei 30 Tagen im Monat einer durchschnittlichen Laufzeit von 5,2 Stunden täglich entsprechen, was absolut realistisch ist, wenn der Raum über eine gute Isolierung verfügt und man darauf achtet, nicht unnötig zu heizen.

Und warum ist das nun so? Warum verbraucht dieser Camper nur 50kg Holz pro Monat im Winter und andere, mit anderen Holzöfen viel mehr Holz, oder jemand mit einer Dieselheizung viel mehr Diesel?

Das entscheidende ist der Wirkungsgrad und der ist beim Cubic Mini eben extrem hoch, was wir selbst bereits feststellen konnten.

Einmal ordentlich angefeuert und richtig eingestellt, liefert er mit drei winzigen Scheiten Hartholz (gerade mal 14cm lang) bis zu 3 Stunden Wärme, wenn man ihn ausglühen lässt. Beim Dauerheizen legen wir ein bis zweimal pro Stunde Holz nach, wenn wir den Ofen auf kleinster Stufe im Bereich von ca. 1kW betreiben.

Daneben gehen wir insgesamt wesentlich bewusster mit der Heizung um, als wir es mit dem Refleks Ölofen auf Shamu getan haben oder mit einem Heizlüfter tun würden, was wiederum zu einem niedrigeren Verbrauch führt. Der Ölofen auf Shamu lief halt oft einfach durch, genauso der Heizlüfter.

Es gibt aber nicht nur Vorteile. Der Kaminofen macht wesentlich mehr Arbeit. Bei so einem Ofen muss man sich um die Verbrennung selbst kümmern. Er will justiert werden, er will beobachtet und gereinigt werden und wer noch nie mit einem Kamin geheizt hat, der verbrennt sich vielleicht auch mal die Finger.

Uns bereitet das keine Probleme, im Gegenteil. Wir lieben es, Holz zu zerkleinern, zu sortieren, uns um den Cubic Mini zu kümmern und ihm die Wärme zu entlocken.

Man drückt halt nicht auf einen Knopf und lässt Mikroelektronik einen flüssigen Brennstoff verfeuern, sondern man macht das Feuer selbst.

Für uns persönlich ist heizen mit Holz also kein Nachteil, sondern eine Art Qualitätsgewinn, aber das mag jeder anders sehen, was völlig ok ist.

Ein Nachteil, der technisch gesehen wirklich einer ist, ist der hohe Wirkungsgrad. Was zunächst wie ein Widerspruch klingt, ist schnell erklärt. Durch die effiziente Verbrennung im Ofen, bleibt ein Großteil der Wärme im beheizten Raum. Was der Ofen durch den Schornstein nach draußen pustet, enthält ja nur noch 25% der erzeugten Energie. Das führt dazu, dass die Abgastemperatur sehr niedrig ist und es im Ofenrohr manchmal zu Kondenswasserbildung kommt. Das passiert zum Beispiel während der Anzündphase und dauert durch den hohen Wirkungsgrad entsprechend lange, was am Ende zu mehr Versottung (Ablagerungen) im Kamin führt. Die Folge: Das Ofenrohr muss öfter gereinigt werden und je nach Witterung kommt es auch mal vor, dass ein paar schmutzige Tropfen Kondenswasser von der Kaminhaube ihren Weg aufs Deck finden. Man sieht, alles hat irgendwo seinen Preis.

Kommen wir zum vielleicht wichtigsten Thema, zur Wärmeabgabe und zum Klima unter Deck.

Der Kaminofen gibt einen Großteil seiner Wärmeleistung in Form von Infrarotstrahlung ab. Ich gehe jetzt nicht auf die physikalischen Details ein, denn wahrscheinlich jeder kennt Infrarotstrahlung und weiß wie sie wirkt, wenn man einmal an das letzte Lagerfeuer zurückdenkt. Selbst wenn die Luft um einen herum bitterkalt ist, dass Feuer wärmt.

Nichts anderes macht ein Kaminofen, egal ob mit Holz oder mit Diesel befeuert. Selbst wenn die Lufttemperatur im Salon noch niedrig ist, die Infrarotstrahlung sorgt für ein angenehmes Gefühl.

Der Einbauort ist deshalb so gewählt, dass der Cubic Mini möglichst viel Raum optisch abdeckt. Denn nur die Bereiche die der Ofen „sieht“, kann er auch mit Infrarotstrahlung versorgen. In der folgenden Grafik kann man sehen, welche Bereiche (rot) komplett erfasst werden und welche Bereiche teilweise versorgt werden (gelb).

Das ist zum einen der gesamte Salon und die spätere Pantry. Nur der Fußbereich am zukünftigen Schreibtisch wird nicht erfasst.

Bei leicht geöffneter Tür zum Vorschiff wird auch die Bugkabine beheizt, die Werkstatt im Durchgang an Backbord bekommt ebenfalls etwas ab.

Der Flur und die Achterkajüte werden vom Cubic Mini nicht mehr nennenswert mit Wärmestrahlung versorgt. Dort kommt es nur durch Konvektion zu einer Erwärmung, was für einen Durchgang und einen Schlafraum absolut ausreichend ist.

Die Luftfeuchtigkeit bekommen wir mit dem Ofen deutlich gesenkt, da er Frischluft von Außen über die Kajüte ansaugt. Umso kühler es draußen ist, umso niedriger ist die Luftfeuchtigkeit unter Deck, da kühle Luft prinzipbedingt weniger Feuchtigkeit enthält als warme.

In der Praxis lag die Luftfeuchtigkeit unter Deck im Oktober zwischen 50 und 60%, während der Ofen in Betrieb war.

Nachfolgend (für die Technikfreaks) noch eine Liste mit allen Temperaturmessungen:

Temperaturen (nach 4 Stunden Dauerbetrieb) in °C

Zum Zeitpunkt der Messung befanden sich 3 Scheite Holz im glühenden Zustand in der Brennkammer (Leistungsbereich ca. 1kW).

Außentemperatur – 11,2

Deckstemperatur – 11,2

Salon – 21,6

Bugkabine – 20,9

Flur – 20,2

Achterkajüte – 19,1

Fußboden Salon – 20,5

Decke Salon – 22,7

Steinwand hinter dem Ofen – 35

Ofen Sockel – 87

Ofen Seitenwand – 125

Ofen Platte – 128

Ofenrohr unter Deck (alle 10 cm ab Ofenausgang):

56

49

47

44

41

39

37

33

31

30

30

29

Abdeckplatte Decksdurchführung – 25

Decksdurchführung an Deck (oberer Bereich) – 20

Decksdurchführung an Deck (am Sockel) – 13

Isoliertes Abgasrohr an Deck (alle 50cm):

20

20

19

19

18

Abgastemperatur beim Austritt unter der Kaminhaube – 31

Was man anhand dieser Liste schön erkennen kann ist die niedrige Temperatur im Abgasstrang. Das ist der Grund, warum er im Außenbereich isoliert ausgeführt werden muss.

Ohne Isolierung wäre die Luft an der Kaminhaube zu kalt, um noch einen guten Zug zu gewährleisten. Gerade bei starkem Wind würde das Rohr sofort auskühlen.

Was man weiterhin schön an den Zahlen sieht, ist die ziemlich homogene Verteilung der Wärme unter Deck. Selbst die Achterkajüte, welche gute 7 Meter vom Kamin entfernt ist und nur doch durch passive Luftumwälzung mit Energie versorgt wird, erwärmt sich deutlich. Entscheidend dafür ist die Isolierung des Schiffs, denn dort hinten kommt von dem eingesetzten Kilowatt, von dem nur etwa 750 Watt unter Deck bleiben, kaum noch etwas an.

Di., 29.Okt.19, Franz.Polyn./Tahiti/Papeete, Tag 1977, 19.020 sm von HH

Vernünftig sein? Passt nicht so recht zu meinem Lebensmotto: ‚Wer nichts wagt, der nichts gewinnt. No risk, no fun!‘ Ich hatte zwar als Buchhalterin den spießigsten Job der Welt, aber vernünftig sein, pffft. Achim hat es da schon mehr mit der Vernunft.

Aber die Entscheidung ist gefallen (einstimmig diesmal und nicht so eine einsame Kapitäns-Entscheidung wie mit dem Umdrehen vor Moorea … die übrigens richtig war ![]() , aber da schweigen wir drüber, kann auch nur Glück gewesen sein), wir wollen gemeinsam vernünftig sein. Die Entscheidung ist gefallen, dass wir nicht nach Süden, nicht auf die Austral Inseln segeln werden. Uns läuft einfach die Zeit davon.

, aber da schweigen wir drüber, kann auch nur Glück gewesen sein), wir wollen gemeinsam vernünftig sein. Die Entscheidung ist gefallen, dass wir nicht nach Süden, nicht auf die Austral Inseln segeln werden. Uns läuft einfach die Zeit davon.

– wir wollten ja schon spätestens (!) vor 14 Tagen auf dem Weg sein

– die nächsten 7 bis 10 Tage können wir nicht los. Ein Tiefdruck-Wirbel bringt starken Westwind im Süden – noch mehr Zeitverzug.

– allerdings, bei Westwind sind die Ankerplätze auf Tubuai und Raivavae (die ersten beiden Ziel-Inseln) nicht sicher. Ausweichplätze gibt es nicht.

– im Oktober ist eine erhöhte Zyklon-Warnung für die Austral-Inseln für 2019/2020 veröffentlicht worden (www.niwa.co.nz)

Tubuai Wetter in den nächsten Tagen – nix für uns

Die Austral-Inseln sind nie ohne Zyklon-Risiko. Das wussten wir. Zu Beginn der Saison, im November, ist das Risiko aber vertretbar. Somit war der Plan, dass wir bereits Ende November auf dem Weg zur letzten Inseln – nach Rapa – sein wollten, die als Zyklon frei gilt. Wenn wir jetzt aber noch zehn Tage warten müssen, dann vier Tage runter segeln, ist der November halb rum. Kaum Zeit die zwei Inseln zu besuchen, den Druck ständig im Nacken, weiter zu müssen. Dann noch die Warterei aufs Wetterfenster nach Rapa. Da braucht es schon etwas nördliche Winde, sonst kommt man da nicht hin. Noch mehr Druck. Das ist nicht unser Ding.

Und abergläubisch sind wir ja außerdem: bereits zweimal wurde unser Start Richtung Austral verhindert. Man muss Zeichen auch sehen, wenn sie leuchten. ![]()

Vielleicht sind wir zu ängstlich, aber einmal im Leben vernünftig sein.

Lange Rede – wir segeln statt dessen auf die Tuamotu. Hier gilt das Zyklon-Risiko als sehr niedrig. Für diese Saison wurde keine erhöhte Gefahr ausgerufen. Das Endziel, die Gambiers, soll das gleiche sein, wie bei der Südroute. Das bedeutet, wir müssen die gleiche Strecke nach Osten gut machen, wie zuvor geplant. Ein Zucker-Spaziergang wird das wohl nicht, aber wir haben nicht mehr dieses Damokles-Schwert ‚Zyklon‘, was uns über dem Nacken baumelt. Es ist eher ein kleines Messer.

Es geht schon gleich Morgen früh los. Zunächst nach Nord-Osten, noch einmal nach Makatea (dort wo wir so spooky vor den alten Brücken-Resten an der Mooring gehangen haben), dann hoffen wir darauf, dass der Westwind auch hier im Norden stattfinden wird und können damit weiter nach Osten gelangen.

So die Theorie. Über die Praxis werden wir Euch auf dem Laufenden halten. Die nächste Zeit wohl ohne Internet. Statt bergiger, mit Infrastruktur und Gemüse bewachsener Australs, warten die einsamen, Internet schwierigen und Obst armen Tuamotu auf uns.

Wir sind zufrieden mit unserer Entscheidung und wer weiß, wofür es gut ist. Bislang haben extreme Planänderungen uns immer etwas Gutes gebracht.

Alte und neue Route und vielleicht können wir auf dem Rückweg über Rapa fahren