Menschen am Meer: Ankermanöver im Gewitter. Oder: Warum mache ich das alles?

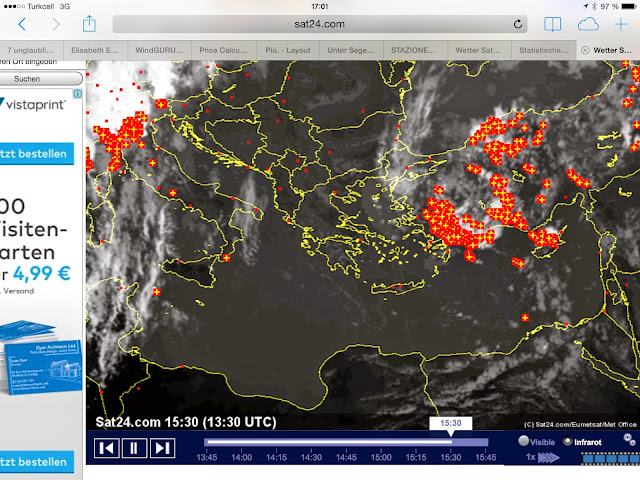

Wolken, die sich nach oben entwickeln: ein untrügliches Zeichen, dass Gewitter entstehenkönnen.

Das Foto zeigt die Wolken am Himmel gestern östlich von Marmaris.

Die Türkei im Oktober ist anders, als ich sie von meinen bisherigen Törns im August und im September kenne. Die Sonne geht früh unter. Um halb sieben wirds dunkel. Wenig Wind. Das Wasser ist immer noch sehr warm. Die Luft ist kühl. Und gestern, beim Ablegen in Marmaris, da quoll es am Himmel im Osten fröhlich vor sich hin: Aufsteigende Quellwolken. Wolken höher als breit. Aufziehende Gewitter.

Mein Weg führte mich zunächst fort von den Gewitterwolken, die über dem Festland stehen. Nach Süden, durch die Ausfahrt aus der großen Bucht von Marmaris, zwischen den Inseln Keci und Yildiz hindurch. Und dann langsam nach Osten, parallel zur Bergkette im Norden. Und den darüber munter vor sich hin quellenden Wolken.

Mein Tagesziel ist die Bucht von Ekincik, knapp 20 Meilen von Marmaris entfernt. Ein vier Stunden-Schlag. Ankunft kurz vor Anbruch der Dunkelheit. Jeder kennt Ekincik: ist es doch der Startpunkt für die wunderbaren Ausflüge den Dalyan-Fluß hinauf, durchs Schilfröhricht in vielen Windungen unter den lykischen Königsgräbern entlang.

Ekincik kenne ich. Eine weite Bucht mit gut haltendem Sandgrund. Als Einhand-Segler ist mir manchmal der „G-Faktor“ (darüber schrieb ich früher), der Aufwand, mit der Landleine einfach zu groß. Also eine weite Bucht. Wo man ankern und schwoien kann. Ohne Landleine. Eben Ekincik.

Gegen sechs passieren wir die Einfahrt in die Bucht von Ekincik. Noch zweieinhalb Seemeilen, eine halbe Stunde bis zum Ankerplatz vor dem Dörfchen. Aber der Himmel vor mir sieht mittlerweile bedrohlich aus. Aus dem aufquellenden Weiß ist mittlerweile eine tiefgraue Front geworden, Blitze zucken aus der grauen Masse in die Berggipfel genau vor mir. Ich ziehe meine gelbe Segeljacke an, es sieht nach Platzregen aus, noch bevor wir unseren Ankerplatz erreichen. Ich gebe Levje’s Motor noch mal die Sporen, Levje brummt brav durch die ersten Windböen, die fallen aus Norden, aus dem großen Grau die Berghänge herunter. Gottseidank, dann sind wir hier geschützt. Die Böen nehmen zu. Noch 15 Minuten. Die ersten Tropfen. Fette Wassertropfen, die auf der Haut zerplatzen, groß wie Hagelkörner. Sind aber nur Wassertropfen. Noch 5 Minuten. Gleich da vorne, wo zwei andere Segler liegen. Schlagartig wird der Regen zur Wand. Die Hose ist im Nu nass. Gerade noch kann ich die beiden ankernden Segler kennen, wir gehen zwischendurch, der Regen wird immens, ein Eimer lauwarmen Wassers, der da über Levje und mir ausgekippt wird aus den eiskalten Windböen. Rundherum donnert es. Aber Levje spurt brav, wir gehen in den Wind, Anker fällt, obwohl ich ihn in Donner und rauschendem Regen nicht mehr höre, grelle Blitze zucken durchs Grau, wir ziehen rückwärts, 15 Sekunden, 20 Sekunden, 25 Sekunden: 25 Meter Kette draußen, das sollte reichen. Noch mal richtig rückwärts Gas geben, ob Levje’s Anker auch wirklich hält in den stärker werdenden Böen, jetzt schießt sie hin und her – aber: der Anker hält. Motor aus. Schnell unter Deck gespurtet, die tropfnassen Sachen aus, unter Deck stehe ich schnell in einer Pfütze.

Ich sitze im Niedergang. Beobachte das Wetter. Die Blitze, die jetzt im Sekundentakt rings um Levje durch die graue Wand schmettern, unmittelbar von Donnerschlägen begleitet. Der Regen prasselt auf Levje nieder, manchmal sind Blitz und Donner eins, so nah ist das Unwetter um uns herum, das Boot ruckt hart in den Anker ein. Wahrlich: kein Ort um sich wohlzufühlen. Kein Platz, an dem man gerade jetzt gerne sein möchte. Oder?

Vor vielen Jahren begann mein Freund Anderl einen Roman. Und der begann mit dem bemerkenswerten Satz: „Sehnsuchtsvolle Menschen leben dort, wo ihre Sehnsüchte genährt werden.“ Nicht dass meine Sehnsucht nach den grell um uns herum gleissenden Blitzen ginge: Bewahre. Aber ich fühle mich wohl auf meinem Boot. Mein Sitzplatz auf der Holztreppe, ist vom Motor wunderbar warm. Ich hole mir ein Bier. Schaue hinaus ins rauschende Grau. Die Blitze. Vermisse nichts in diesem Augenblick. Habe Vertrauen zu meinem Boot. Und den Elementen, obwohl sie toben. Alles ist richtig. Und gut so, wie es ist.

Wieder einmal frage ich mich: Warum mache ich das alles? Dazu fiele mir vieles ein. Aber wenig, was den Nagel mitten auf den Kopf träfe. Vielleicht nur dies: Dass das menschliche Herz ein einsamer Jäger ist. Und gut ist für Überraschungen. Nur zuhören muß man ihm, seinem Herzen. Im Getöse des Gewitters. Aber vor allem: im lautlosen Getöse und Gedonner und Gelärme dessen, was wir unseren „Alltag“, unser Leben nennen. Eben das, was wir jeden Tag machen. Und gut machen. Wenn wir dann zuhören: Dann – kommt schon was.

„Sehnsuchtsvolle Menschen leben dort, wo ihre Sehnsüchte genährt werden.“

Ekincik? Nie gehört! Wo ist das? Genau hier!