Unter Segeln von Korfu nach Sizilien, Tag 2: Durch die Nacht. Von Korfu nach Italien.

In dieser Artikelreihe beschreibe ich meine Reise von Griechenland in diesem Herbst nach Sizilien. Am Nachmittag brachen wir von Kerkyra, der Hauptstadt Korfus, auf und segelten um die Nordspitze.

Der Leuchtturm von Santa Maria di Leuca taucht in dieser Geschichte des öfteren auf. Die Aufnahme unten entstand nach unserer Ankunft im Hafen von Santa Maria di Leuca. Wo der Leuchtturm eben wieder seine Arbeit aufnahm und sein Licht in die Nacht sendet.

Es ist morgens, halb vier. Sven weckt mich. Ich halte meine Uhr mit den Leuchtziffern vor die Augen. LEVJEs Diesel vibriert und brummelt monoton. Es gluckert und gluckst entlang der Bordwand, und es ist stockdunkel. In einer halben Stunde ist Svens Wache vorüber, die er um ein Uhr übernommen hatte. Es ist dunkel, ringsum.

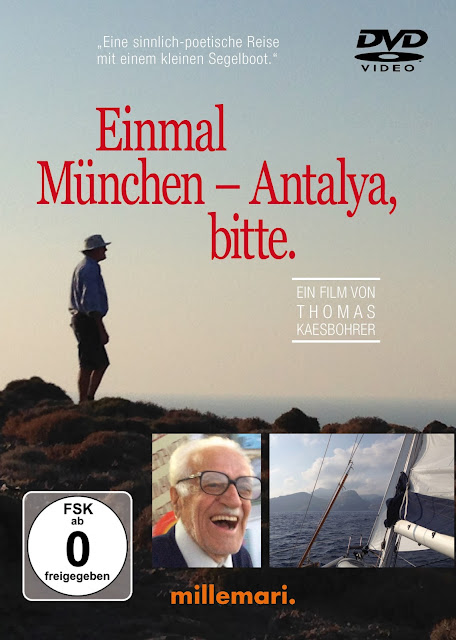

Schwach leuchtet die Lampe über dem Kartentisch, kaum, dass sie die Seekarte darunter erhellt, den Übersegler, nennen Segler die Karte. Übersegler: Eine Seekarte im großen Maßstab, die man nur auf langen Überfahrten und nicht für die Detailarbeit des Küsten- und Inselsegelns benutzt. Auf dem Übersegler im Dämmer, den ich vorher ordentlich gefaltet habe auf den Ausschnitt, den wir heute Nacht benötigen, ist rechts die Insel Korfu eingezeichnet, in gelb. Ein langer Sporn von Nord nach Süd, wie eine Stechahle geformt, oben mit breitem Griff. Ganz links, ebenfalls in gelb: Der Absatz des Stiefels, Italien. Am äußersten rechten Ende des Stiefelabsatzes: Santa Maria di Leuca, da, wo wir hin wollen nach einer Überfahrt durch die Nacht. Und das Bild meines Vaters.

Langsam ziehe ich mich an. Es ist Oktober, doch immer noch warm draußen, auch früh am Morgen. Die Tage vorher hatte es Südwind gehabt auf Korfu. Südwind: Anders als nördlich der Alpen ist im Mittelmeer er es, der den Regen bringt. Der Regenwind. Er weht warm übers Meer und bringt den Regen mit sich. Das Pflaster war naß in Kerkyra, der Hauptstadt Korfus, es war warm und naß, ein schwüles Klima, das typisch ist für den Regenwind. Regenwind bei uns: Der Nordwest, der naßkaltes Regenwetter aus dem Nordatlantik bringt. Regenwind im Mittelmeer: Der Scirocco und seine Brüder, der Libeccio, der Jugo und andere. Sie alle wehen warm aus Süden: Verlassen die Sahara als heißer, trockener Wind, der sich wie ein steinhart ausgetrockneter Schwamm über dem Meer vollsaugt, bis er voll genug ist, um sich über den Nordküsten des Mittelmeers auszuwringen, gewaltige Wassermengen abzugeben. Und gleichzeitig das Meer die ganze Adria hinaufzupressen, dorthin, wo die Mauer aus Bergen steht. Solange drückt der Südwind Meerwasser die Adria hinauf, bis Venedig ganz im Norden unter Wasser steht und die Menschen den Markusplatz nur noch auf Passerellen in Gummistiefeln überqueren können. So ist er, der Südwind.

Ich koche mir in der Dunkelheit einen Kaffee. LEVJE liegt leicht schräg, kaum Wind. Zum Licht über dem Kartentisch und dem des gelben Lampions, den wir als Salonlicht benutzen, gesellt sich nun das Blau der Gasflamme, die unter der kleinen Caffetierra zischt. Eine kornblumenblaue Flamme in der Dunkelheit. Ich höre den Dieselmotor in der Dunkelheit, mit seinen Hunderten Geräuschen. Dem ruckelnden Blubbern, das aus seinem Herzen: Von der Kolbenbewegung kommt. Dem Ruckeln, das Schott und Innenwände, ja sogar die Bordwände vibrieren läßt und sich durchs ganze Boot hinzieht. Die hölzerne Abdeckung mit den Treppenstufen, die noch vor der Bordwand mitschwingt. Das Kühlwasser, das durch den Wassersammler plätschernd spült, auf dem Weg nach draußen. Im Dunkel ein Kreisen, ein Schwingen, Vibrieren, Schieben, bullern, begleitet vom Plätschern des Meerwassers, das draußen an der Bordwand entlangläuft. Die Bordwand, keinen Zentimeter stark, die alles abhält.

Mein Kaffee ist fertig. Ich gieße mir heiße Milch dazu in die Schale. Dann schlüpfe ich in die Schwimmweste, klinke den Lifebelt ein, und balanciere meine Schale mit heißem Kaffee nach oben, ins Cockpit. Sven steht und beobachtet konzentriert den Horizont. Kein Land in Sicht, ringsum nur gllattes Wasser, durch das sich LEVJE fast unbewegt durchschiebt. Links vorne die Lichter eines Frachters. Links hinter uns ebenfalls. Rechts hinter uns auch. Und der rechts vor uns ist schon relativ nah. Deutlich sehe ich die beiden Lichter, die uns mitteilen, dass Schiff da draußen in der Dunkelheit über 100 Meter lang ist. „Auf Kollisionskurs“, sagt Sven. Kollisionskurs: Das bedeutet: Wenn weder der Frachter noch wir unsere Richtung ändern, dann werden wir in voraussichtlich 20 Minuten zusammenstoßen. Geben wir auf unserem Autopiloten auch nur mit einem Tastendruck eine kleine Kursänderung ein, dann ist die Kollisionsgefahr sofort gebannt. Also laufen wir jetzt erstmal so weiter. Sven gähnt, weist mich noch kurz in Wind und Segelstellung ein. Ein schwacher Nord, obwohl alle Wetterberichte weiterhin Südwind ankündigten. Sven schaut noch einmal zum Frachter nach rechts, dann kommt noch ein „Gute Nacht“, und fort ist er, nach unten, um sich in meine Koje zum Schlafen zu legen. Tino, 19, Svens Sohn, hatte die erste Wache, er schläft jetzt in Svens Koje.

Ich beobachte kurz die Instrumente. Der Tiefenmesser: Er zeigt nichts mehr an. Kein Wunder, wir sind hier auf über 1.000 Meter Wassertiefe, zwischen Korfu und dem italienischen Festlandsockel im Süden fällt das Meer steil ab. Die Logge zeigt fünf Knoten an, das ist gut und so wie wir geplant hatten. Wir haben Vollzeug gesetzt, aber es sind nur zwei Knoten, zu wenig, um LEVJE übers Meer zu schieben. Also läuft der Diesel, und der der Wind sorgt für einen halben Knoten Geschwindigkeit mehr. Wir bewegen uns mit der Geschwindigkeit eines Marathon-Läufers übers Meer, das ist nicht schnell. Aber wenn man 24 Stunden wie ein Marathonläufer rennt, dann kommt man auch locker in 24 Stunden von München nach Stuttgart, das ist, wie Segeln funktioniert. Es braucht Zeit. Und ein wenig Wind.

Ich schaue mich um. Derschwache Nord kräuselt leicht das Wasser. Er hat den Himmel befreit vom schlierigen Dunst des Südwinds, blankgeputzt, ein Sternenhimmel in seltener Klarheit, die Sterne leuchten über mir, gebettet in nachtblauen Samt. Großer Bär und Polarstern, Kleiner Bär und Kassiopeia, die Milchstraße ein leuchtendes Band von Süd nach Nord, nach Hause. Vor mir in der Dunkelheit: LEVJEs rotgrünes Buglicht. Und davor, weit weit vor uns, hinter der Kimm gelegentlich zweimal aufblitzend, ein heller Lichtschein: Der Leuchtturm von Santa Maria di Leuca. Ich kenne es von früheren Segelreisen. Es steht ganz oben auf dem Berg, auf den wir schon öfter wanderten, wenn der Wind uns tagelang festhielt im Hafen. Das Leuchtfeuer von Santa Maria: jetzt unser Ziel, der schwache Lichtschein hinter der Kimm. Blink-Blink-Blink. Dann wieder Dunkel.

Der Frachter rechts vorne ist etwas nähergekommen, anscheinend läuft er nicht schnell. Eindeutig ist er auf Kollisionskurs. Aber wahrscheinlich wird er knapp vor uns queren. Wenn ich jetzt meinen Kurs ändere und auch der Mann auf der Brücke wachsam ist, uns gesehen hat und ebenfalls seinen Kurs ändert, haben wir den Salat. Und sind wieder auf Kollisionskurs. Also bleibe ich erstmal, wo ich bin. Lasse LEVJE laufen, wie sie läuft. Und beobachte weiter.

Noch fünfeinhalb Stunden. Die ersten Lichter der Küste tauchen rechts vor mir auf, Häuser, Siedlungen, Straßen. Die italienische Küste. Hinter mir, ganz im Osten, foppt mich wieder einmal der Sirius, der Hundsstern. ist der hellste Stern am Nachthimmel, eben erschien er genau hinter uns über der Kimm. Er ist der hellste Stern am Firmamment überhaupt, sein helles Licht sieht aus wie das Mastlicht eines Seglers, das schnell am Himmel höhersteigt, fast so wie das Licht eines Schiffes, das uns in rascher Fahrt verfolgt. Aber das kenne ich schon. Ein Stern, hell wie ein Mastlicht: der Sirius.

Der Frachter rechts ist noch nähergekommen. Weit liegen nun seine beiden Mastlichter auseinander. Deutlich sehe ich nun auch sein rotes Licht, das seine Backbordseite markiert. Er ist uns noch näher gekommen. Aber gleichzeitig auch etwas näher in der Peilung zum Bug gewandert. Er wird also vor uns queren, knapp, aber es wird reichen, und ich lasse LEVJE weiter ihren Kurs laufen. Und schaue mich weiter um.

Das Wasser vor uns ist glatt wie eine gespannte Folie. In dieser Nacht erinnert es mich an die Augsburger Puppenkiste und Michael Ende’s Jim Knopf: In der Augsburger Puppenkiste war das Meer immer eine Folie, die um Lummerland herumwaberte, eine dünne, leichtbewegte Folie. Und so ist das Meer auch in dieser Nacht. LEVJEs Bug drückt sachte diese Folie auseinander, wirft eine leichte Bugwelle auf, und: Kaum dass sie entstanden ist, leuchten Hunderte kleine Sterne in der Welle. Leuchtalgen, Plankton. Wenn man sie bewegt, die kleinen Lebenwesen, aufstört in ihrer treibenden Ruhe, dann leuchten sie in der Nacht. LEVJE, die durch das Leuchten gleitet, unter der nachtschwarzen Samtdecke mit den Abermillionen Lichtern, verfolgt vom strahlenden Sirius, der nun eine helle Straße über das Wasser genau auf uns zu malt hin malt, und angezogen vom Blink-Blink-Blink des italienischen Leuchtturms vor uns.

Der Frachter: er geht nun vor uns durch, er verdeckt kurz den Leuchtturm, dessen Licht nun über die Kimm gestiegen ist und scharf das Dunkel zerteilt. Drei Lichtfinger, die sich in die Nacht recken über mir, ausgesendet fast 50 Kilometer entfernt von einem Leuchtturm auf einer Anhöhe. Noch vier Stunden. Das Meer: Tiefer Frieden in dieser Nacht.

Es ist sieben Uhr Morgens. Nicht mehr lang, und ich werde Tino wecken. Vor uns: noch dunkel. Hinter uns, dort, wo der Sirius nun hoch am Himmel steht, färbt sich der Himmel mit einem Mal in Tönen zwischen hellblau und orange. Konturen von Wolken davor, das Licht eines Sterns, das schwächer wird, vom hellblau verschluckt, vom Morgenlicht aufgesogen. Der nachtschwarze Samt vor uns, der sich langsam in Grau wandelt, aus dem der Leuchtturm auf dem italienischen Festland sein Lichtsignal morst. Und links davor zu seinen Füßen, gut erkennbar: Die Lichter einer italienischen Stadt.

Tino ist an Deck und hantiert sofort mit seiner Kamera ob der Schönheit dieses Morgens auf dem Meer.

Meine Wache ist vorüber. Und ich lege mich schlafen.

Die Nacht auf dem spiegelglatten Meer: Ein Traum.

Von Korfu nach Sizilien: Begleiten Sie LEVJE auf dieser Reise im Herbst von Griechenland nach Sizilien.

In meinem nächsten Post werde ich über unsere Ankunft in Santa Maria di Leuca schreiben.

Bis Dienstag Abend soll es windstill bleiben, doch in der Nacht auf Mittwoch wird der Wind an der italienischen Südküste zulegen auf 6 Windstärken.

Lesen Sie also weiter, wie es LEVJE und ihrer Crew erging.