Reisen unterhalb der Holzklasse

Fr.,13.Jul.18, Ecuador/Riobamba, Tag 1504, 13.337 sm von HH

„Wollen wir es riskieren?“, ich bin froh, dass Achim zuerst die Frage stellt. „Klar, was kann schon schief gehen?“, finde ich.

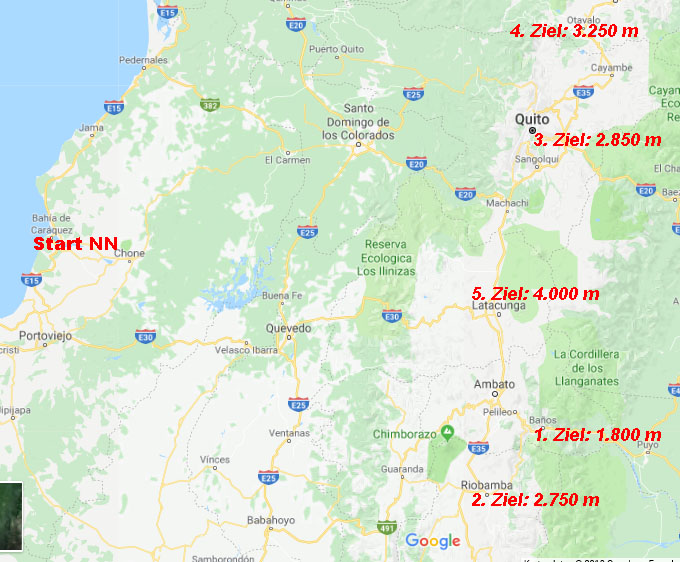

Wir stehen am kleinen Busbahnhof in Riobamba von wo aus die umliegenden Andendörfer angefahren werden. Um 9:00 Uhr soll, laut Reiseführer, der einzige Bus am Tag nach Tzalaron abfahren. Ein Bus der richtigen Gesellschaft steht schon abfahrbereit. Ob er nach Tzalaron fährt, kann der Fahrer nicht beantworten, er kennt den Ort nicht einmal.

Ein weiterer Busfahrer schüttelt ebenso sein Haupt: „Nee, der Bus fährt bereits um 7:00 Uhr.“ Immerhin kennt er Tzalaron.

Wir warten, ist ja schließlich noch nicht neun. Ein weiterer Bus der Tzalaron-Linie fährt vor. Der Fahrer sagt, der richtige Bus sei weg, aber er fährt bis Punin und auf halber Strecke könne er uns am Abzweiger nach Tzalaron raus lassen. Dort kämen ständig ‚Camionetas‘ (kleine Lastwagen) vorbei, die würden uns schon mitnehmen.

„Wollen wir es riskieren?“ „Klar, was kann schon schief gehen?“, antworte ich und springe in den Bus.

Nach 45 Minuten stehen wir dann an der besagten Abzweigung. Mitten in der Pampa und etwas ratlos. Wir stehen auf dreitausend Meter, es ist wolkig, windig und kalt. Und nun? Lange brauchen wir nicht warten, da kommt ein Camioneta um die Ecke. Auf unser Handzeichen hält er an und deutet nach hinten. Na, dann. Als ich mir den Schal enger um die Nase wickel, freue ich mich erneut, dass Achim zuerst die Frage gestellt hat.

Nach fünf Minuten steigt ein Mütterchen zu, verzieht sich in die äußertse Ecke der Ladefläche und zieht die Decke über den Kopf. Ein Haufen Stroh auf der Ladefläche und Ketten an der Seite sind ein klares Indiz, der nächste Passagier könnte auch vierbeinig sein.

Unsere erste Mitfahrerin verzieht sich in die Ecke – ohne Socken

Laufend halten wir an und eine Indigina nach der anderen klettert auf die Ladefläche. Bei einigen muss der Fahrer helfen und greift den Damen beherzt unter die Arme. Die kichern und freuen sich über die Hilfe und kauern sich dann neben uns. Ihr Klamotten erweisen sich als äußerst praktisch, weil absolut schmutzresistent, während meine Hose aussieht wie aus dem letzten Krieg. Einige der Mädels haben Interesse an uns und fragen woher wir kommen. Anderen sind wir völlig egal.

Warum liegt hier überhaupt Stroh rum?

Schattige Luxusfahrt

Nette Mitfahrerin, die sich amüsiert, dass wir so weit aus DE kommen

Nach dreißig Minuten und zu Eiszapfen gefroren, erreichen wir Tzalaron auf 3.300 Höhenmetern. Dort ist heute Markt. Einer der letzten seiner Art, preist der Reiseführer ihn an: einen originaleren Andenmarkt findet man in ganz Ecuador nicht mehr.

Schafe, Schweine und Kühe werden getrennt gehandelt

Außer uns sind tatsächlich keine weiteren Ausländer vor Ort.

Die Reaktion auf uns ist unterschiedlich: totale Ignoranz, freundliches Grüßen oder die Gesprächsaufnahme: woher kommt ihr, wielange bleibt ihr, habt ihr Kinder, nein, warum nicht? Sogar unser Alter wird erfragt, ob da mit den Kindern nicht doch noch was zu retten ist.

Natürlich sind wir ein Fremdkörper zwischen den ganzen Bauern und Händlern, die ihr Vieh oder Grünzeug verkaufen. Insbesondere Achim fällt auf wie ein Schwein auf dem Sofa, ist er doch fast doppelt so groß, wie die kleinen Indios. Aber wir fühlen uns nicht unwohl. Eine sympatische, zurückhaltende Freundlichkeit überwiegt.

Schafhandel ist Frauensache

Da wir hier nicht viel zu tun haben außer die Szenerie zu bestaunen, wird uns kälter und kälter. Wir trauen uns an ein heißes Süppchen aus dem Kessel. Dünne Gemüsebrühe mit einem Stück Kartoffel, Reis und etwas Huhn. Trotz des südamerikanisch unausweichlichem Korianders ist das Süppchen etwas fad. Aber es wärmt. Gegessen wird in Vollmontur. Geheizte Räume sucht man hier vergeblich. Ecuador kennt keine Heizungen, weder auf dem Bauernmarkt noch in der Stadt.

Suppenküche

Etwas Warmes braucht der Mensch

Irgendwann heißt es dann: „Und wie kommen wir wieder zurück?“ „Keine Ahnung, lass uns mal bei den Pritschenwagen fragen.“ Schnell werden wir uns einig. Einer der kleinen Laster wird uns, natürlich auf der Ladefläche, runter bis nach Punin nehmen.

Ich bin froh, dass die Schafswolle auf einem andern Wagen einen Platz findet und schon geht es los. Ein Mütterchen steigt noch dazu, aber nach fünfzehn Minuten wieder aus. Diesmal sitzen wir etwas windgeschützter, dafür ohne Kopffreiheit und mit direktem Zugang zu den Auspuff-Gasen.

An Punin fährt unserer Fahrer dann vorbei. Gab es wohl ein Missverständnis oder hat er uns vielleicht vergessen? Wir verharren gespannt. Es geht bergab, das ist schon mal richtig. Nach 45 Minuten lässt er uns in Riobamba raus, also irgendwo raus. Wir haben keine Ahnung wo wir sind und Riobamba hat immerhin 280.000 Einwohner.

Wir lassen uns von der Macht leiten und gehen tatsächlich in die richtige Richtung. Was soll jetzt noch passieren? Bald erkennen wir unseren Busbahnhof vom Morgen. Den Rest des Tages verbringen wir damit im warmen und sonnigen Riobamba (2.750 Meter) unsere Knochen zu wärmen.

Quelle: Fachverband Seenot-Rettungsmittel e.V.

Quelle: Fachverband Seenot-Rettungsmittel e.V.