Benidorm: Ankern zwischen Hochhäusern. Oder: Die Zukunft unserer Städte. Wie wollen wir leben?

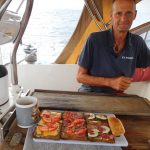

Auf dem Weg von Sizilien in die Bretagne erreichte ich

das spanische Festland. Mein zweiter Ankerplatz dort nach dem beeindruckenden Felsen von Calpe: Benidorm. Wo der moderne Hoteltourismus geboren wurde.

Das Meer ist stahlblau. Keine Welle kräuselt seine polierte Oberfläche.

Sie stehen im Morgenlicht, als wären sie übrig geblieben. Ein Relikt aus einer anderen Zeit, die Zukunft hieß. Als wären sie Kulisse eines Films gewesen, der in einer nahen Zukunft spielt. Kuben. Hochkant aufgestellte Quader. Säuberlich entlang des Küstensaums aufgestellte Bauklötze – ihre Gesichter allesamt dem Meer zugewandt. Als würden sie den Betrachter, der sich an diesem Morgen allein auf dem Meer befindet, unverwandt anblicken. Kein Mensch weit und breit.

Wer das Glück hat, Benidorm an einem Sommermorgen vom windstillen Meer aus zu sehen, kann nicht anders, als erst einmal begeistert zu sein. Bei diesem Anblick schwinden alle Vorurteile über den Massentourismus. Ja, auch Hochhausarchitektur kann Ästhetik besitzen, das wissen wir nicht erst seit Mies van der Rohe’s Seagram Building in New York, einem Meilenstein der Hochhaus-Architektur der 50er Jahre, der heute vor dem, was danach um ihn herum entstand, ganz unscheinbar wirkt. Doch das Gebäude war epochal neu in seiner Ästhetik, es nahm vorweg, was danach kam, und wurde darum überholt von allem, was sich genau an seiner wohlproportionierten Schönheit orientierte und genau diese ab den Siebzigern einfach auf drei bis siebenfache Höhe hochrechnete.

Ankern vor den Hochhäusern Benidorms: Vor den Bauten auf dem Punta del Pinet findet man in der Cala Xio Timo einen ungewöhnlichen Ankerplatz vor dem Sandstrand.

Besteht unsere Zukunft darin, dass das, was uns heute normal erscheint, einfach ins drei bis siebenfache hochgerechnet wird, denke ich an diesem Morgen? Gut möglich. Als ich auf die Welt kam, brauchte man von München nach Benidorm noch unaussprechlich lang unterwegs. Heute geht das entschieden schneller. Als ich geboren wurde, 1960, lebten 3,0 Milliarden Menschen auf der Erde. Heute sind es 7,5 Milliarden. München, Anfang der Sechziger stadtplanerisch gefangen zwischen Kriegsschäden-Beseitigung und hastiger Wohnraumschaffung, hatte gerade die Millionenmarke bei den Einwohnern überspungen. Es kratzt heute an der 1,5 Millionen Einwohner-Marke. Wer sich heute auf YOUTUBE, dem „alte-Leute-Netflix“, verflossene München-Serien aus den Siebzigern ansieht, kann nur staunen, wie sehr deutsche Großstädte wie München überwiegend aus desolatem Altbau bestand.

Benidorm war vor 1960 ein einfaches Fischernest an der Küste. Es gab einen aktiven Bürgermeister, Pedro Zaragoza Orts, der kurz zuvor begonnen hatte, die schlammigen Gassen des kleinen Fischerortes teeren zu lassen, wie es auch im fernen Deutschland in den Dörfern auf dem flachen Land geschah. Und wie sie Wasserleitungen und Abwasserkanäle zu den Häusern graben ließ. Und der sich Gedanken über die Zukunft seines kleinen Dorfes machte. Fischerei? Schon gut. Aber der Erfolg steckte doch im sichtbar aufblühenden Tourismus. Pedro Zaragossa Orts ließ in Benidorm, um die Touristen unterzubringen, die ersten Hotelhochhäuser in Spanien überhaupt errichten. Er störte sich nicht daran, dass Spanien unter Franco noch immer eine faschistische Diktatur war. Er störte sich aber daran, dass in diesem Land Touristen das Tragen von Bikinis per Gesetz verboten war und erklärte stattdessen Benidorms Strände zur Bikini-Zone. Was gerne genutzt wurde von fortschrittlichen Spanierinnen ebenso wie von Touristinnen. Bis die GUARDIA CIVIL, Spaniens Carabiniere-Truppe, die ersten Damen wegen des Gesetzesverstoßes „Tragens eines Bikinis“ vom Strand weg verhaftete – „BILD berichtete“.

Der Bikini hat sich, wie wir wissen, heute durchgesetzt. Oder ist schon wieder out. Die Geschichte hat mal wieder „weitergerechnet“ und die vorhandenen Sommer-Stofffetzchen bis 2018 einfach weiter verkleinert.

Doch ist es nur damit getan, einfach alles hochzurechnen? Auch München stieg Ende der Sechziger in die architektonische Zukunft ein – wie Pedro Zaragoza Orts in Benidorm ein paar Jahre früher. Das ARABELLA-Hochhaus war ein Meilenstein. Von den einen verachtet als ein das Stadtbild entstellender Klotz. Geliebt von den anderen, für die das Leben in dieser Communuty aus Künstlern, Eigenbrödlern noch heute ein Stück extravaganter Teilhabe an der Zukunft ist. Wie die meisten seiner Bewohner ist auch das ARABELLA-Haus jetzt in die Jahre gekommen. Sanierungen stehen an, nicht nur an der Fassade, sondern tief an der Baustubstanz. Der Geschäftsführer des Betreibers rechnet vor, dass Abriß und Neuerrichtung dieser Immobilie weit günstiger käme als eine anstehende Kernsanierung, bei der das Gebäude für die Dauer der Arbeiten ohnehin geräumt und leerstehen müsse. Für mindestens mehrere Jahre. Was man in den Sechzigern in aller Euphorie übersah, wie gut doch alles einst werden würde, wär es nur schon da: Wie alle Gebäude benötigen auch Hochhäuser Zuwendung. Er heißt bei bei ihnen Instandhaltungsaufwand. Doch anders als ein ererbtes schlichtes Zwei-Familienhaus besitzen Hochhäuser offensichtlich ein Verfalldatum – das sich wieder einmal aus der Rechnerei ergibt..

Denn für die Hochhäuser werden Summen fällig, die nur eine Gemeinschaft starker Kapitalgeber stemmen kann. Man nennt sie „Investoren“, ein Wort, das mittlerweile einen bitteren Beigeschmack hat, weil man es häufig mit „Heuschrecken“ gleichsetzt. Doch selbst wenn man die Dinge einfach nur finanzmathematisch nüchtern betrachtet, ist klar, dass auch das einfache „Hochrechnen“ der Finanzierung gesellschaftlich Folgen haben wird, Gesellschaften verändern wird. Nicht mehr wer Menschen, sondern wer Geld für sich arbeiten lassen kann, hat den Schlüssel in der Hand, um zu den Gewinnern der Zukunft zu gehören.

Doch nun brummt mir der Schädel an diesem Morgen von all der Rechnerei. Sagen wir einfach: Die Hochhäuser von Benidorm sehen an diesem windstillen Morgen vom Meer betrachtet wunderschön aus. Ob der Fischer, der auf seinem alten Kahn in aller Frühe seinem altehrwürdigen Handwerk nachgeht, das auch findet? Ich würde ihn gerne fragen, was er über die Zukunft denkt. Doch es ist nicht der rechte Ort und nicht die rechte Stunde dafür. Verschieben wir es also einstweilen.

Forum Wassersport: ADAC, DMYV und DSV intensivieren ihre Zusammenarbeit

Forum Wassersport: ADAC, DMYV und DSV intensivieren ihre Zusammenarbeit