Peel – Auf der Wikingerinsel

Als das Wetter endlich mal wieder auf so etwas umschaltet, dass man mit etwas gutem Willen als Frühjahr bezeichnen kann, verlasse ich Belfast. Eigentlich wollte ich mich noch etwas an der nordirischen Küste entlang hangeln, doch als ich das Belfast Lough und die vorgelagerten kleinen Inseln hinter mir gelassen hab, liegt die Irische See auf einmal still und friedlich vor mir. Am Horizont im Osten tauchen wegen der klaren Sicht hohe Berge auf: Die Isle of Man.

Kurzerhand ändere ich den Kurs und lasse mich bei leichten Winden gemütlich in RIchtung dieser Insel schieben. Die Isle of Man gehört nicht zum Vereinigten Königreich, nicht zur EU sondern ist direkter Kronbesitz und damit teilautonom. Vergleichbar mit den Åland Inseln in der Ostsee. Apropos Ostsee: Das Wasser plätschert so friedlich am Rumpf entlang wie lange nicht mehr. Umso mehr genieße ich diese kurze Schönwetterphase. Heute fühlt sich das Wetter mal nicht rau und anstrengend an, sondern wirklich wie an einem schönen Sommertag zwischen den dänischen Inseln.

Ich lasse den Autopiloten die Arbeit machen, vertilge ein paar Müsliriegel und liege die Aussicht genießend im Cockpit, als es auf einmal ein schnaubendes Geräusch gibt. „Wie in der Ostsee halt: Schweinswale“, denke ich mir noch wenig beeindruckt, doch dann bemerke ich, dass gleich mehrere Tiere an Nonsuchs Bug spielen! Und es sind auch keine Schweinswale, sondern Delphine! Mit einem Mal stehe ich auf dem Bug um das Schauspiel zu beobachten. Eine ganze Schule Delphine schwimmt um das Boot herum, taucht drunter hindurch, quer durch die Bugwelle. Manchmal habe ich das Gefühl die Kollegen würden gleich direkt auf dem Vordeck landen. Was für ein Erlebnis! Als der Hafen von Peel auf der Ostküste der Isle of Man sich dann abends langsam nähert, werde ich auch noch für einen Fischer gehalten: Gleich 3 Kegelrobben verfolgen mich neugierig und warten auf ihren Anteil am Fang. Leider kann ich nicht mal fischen und so ziehen die flapschigen Gesellen dann zum nächsten sich nähernden Schiff ab.

Ein spannender Tag: Die Irische ist nicht eben nicht nur ein besonders bissiges Seegebiet, sondern auch eines mit besonders viel Tierleben. Durch die ständige Strömung ist das Wasser hier angeblich besonders sauerstoffreich. Das heißt mehr Fisch, mehr Fisch heißt mehr Delphine und Robben…

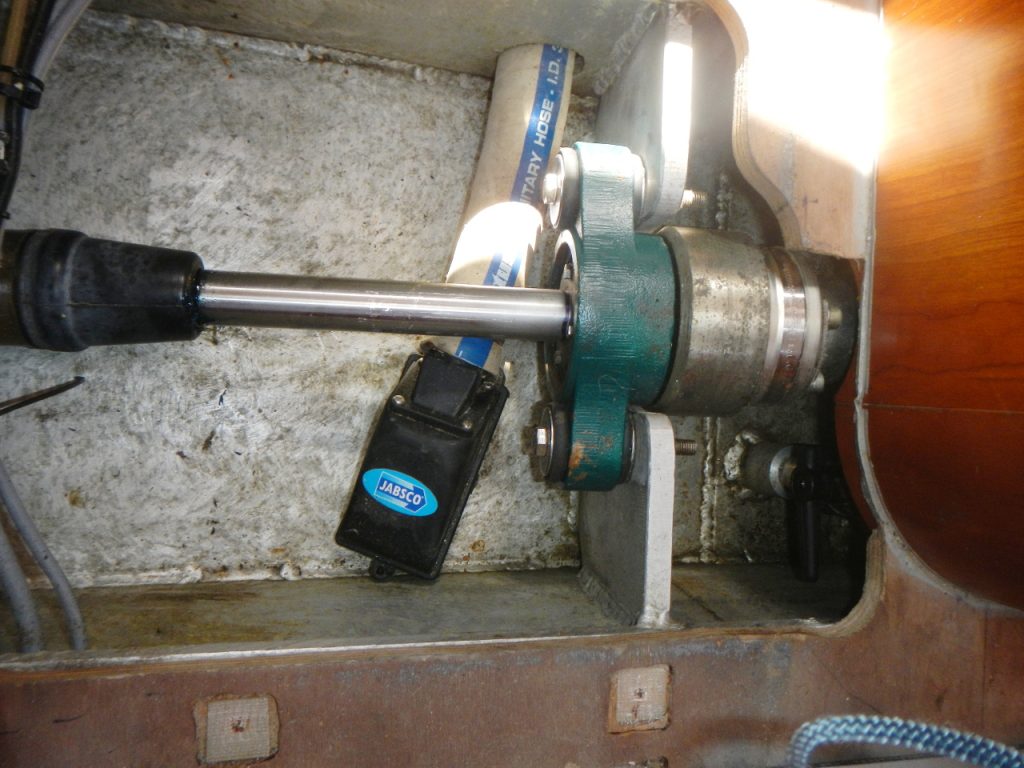

Der Hafen von Peel wird von einer alten Festung direkt in der Hafeneinfahrt bewacht. Im Mittelalter war die Insel übrigens lange ein Außenposten der Wikinger und hat die Engländer entsprechend genervt. Auch heute noch ist das Erbe der Wikinger auf der Insel zu finden. Ich finds echt spannend wie sich die Umgebung der Häfen hier regelmäßig oft seit Jahrhunderten nicht mehr verändert haben… Doch auch die Moderne hält hier Einzug: Der Hafen ist seit einigen Jahren mit einem Tor versehen, welches bei halber TIde geschlossen wird. So fällt im Hafen nichts mehr trocken. Und pünktlich zu meiner Ankunft wird das Tor gerade geöffnet. Per Funk weist der Hafenmeister mir noch mit einem breiten „Welcome to the Manx Kingdom“ einen Liegeplatz zu. Und so neigt sich ein schöner Segeltag dem Ende zu.

Auch hier steht wieder mindestens ein Hafentag an. Anfangs noch nicht weil es hier so schön ist, sondern einfach weil das Wetter innerhalb von einem Tag wieder mal zwei Jahreszeiten übersprungen hat. Schon in der Koje höre ich das Heulen im Rigg und den prasselnden Regen. Bis die Ortserkundung starten kann ist es dementsprechend dann auch schon Mittag. Ich mache einen Rundgang durch das Castle an der Hafeneinfahrt, und werde auf der Luvseite fast umgeblasen. Die Irische See wird ihrem Ruf heute wieder gerecht. Ein einzelner Manxman, wie die einheimischen hier genannt werden, versucht unter den Augen des kopfschüttelnden Hafenmeisters auszulaufen. Er setzt die Segel und dreht nach etwa einer halben Meile wieder um. Das anzusehen treibt mir die letzten Flausen für den heutigen Tag aus dem Kopf und ich mache mich zurück auf den Weg zum Hafen.

Mit einem Mal gibt es einen Knall. Fast als ob ein Schuss abgefeuert wurde. Ich traue meinen Augen kaum, als dann ein dampfbetriebener Trecker aus der Seitenstraße vor mir fährt. Ich folge ihm einfach mal. An der nächsten Ecke reiht er sich in eine Parade ein. Offenbar findet hier heute auch noch ein typisch britisch verrückter Sommerkarneval statt. So richtig mit Oldtimern, Kostümen und einer ganzen Brigade Mini Cooper. Sogar eine kostümierte Dudelsack Band gibt es die trotz des miesen Wetters gute Laune verbreiten. Britain at its best!

Da nur wenige andere Gastlieger im Hafen liegen mache ich mich abends mal auf zum Segelclub. Segelclub heißt in Brittanien meistens nicht, dass es dort einen Hafen gibt, sondern eher nur ein Clubhaus mit Bar. So ist es auch hier. Die Locals freuen sich über den Besuch von weit her, stellen mir einen Pint hin und fragen mich erst mal über meine Reise aus. Am Ende des Abends weiß ich zwar nicht mehr alle Namen und wie viele Hände ich geschüttelt habe, freue mich aber über die Geselligkeit die hier so ausgeprägt wie noch nirgendwo auf meiner Reise war. Auf meinem nächsten Stadtrundgang werde ich dann an jeder zweiten Ecke gegrüßt und gefragt ob ich heut Abend wieder mit im Pub bin. Wirklich ein toller Zusammenhalt.

Auch das Dorf selbst ist herrlich britisch mit kleinen Gassen, alten Läden, verwinkelt, ein wenig abblätternde Farbe, aber immer freundlich und sympathisch. Und so ist Peel auf der Isle of Man, obwohl es gar nicht so richtig zu Großbritannien gehört, der vielleicht britischste Ort auf dieser Reise bisher.

“ class=“wp-smiley“ style=“height: 1em; max-height: 1em;“ />

“ class=“wp-smiley“ style=“height: 1em; max-height: 1em;“ />